足立区扇にて瓦屋根からの雨漏り、谷桶交換工事で解決しました

足立区扇のお客様より、雨漏りについてのご相談をいただきました。

屋根裏に雨染みを見つけたので、点検してほしいとのことです。

すぐに点検に伺い、詳しく調査したところ、谷樋部分からの雨漏りであることがわかりましたので、谷樋の交換工事をおこないました。

今回の工事の基本情報

-

施工内容:谷樋交換工事

-

施工期間:2日間

-

築年数:40年

>>>足立区で雨漏り調査と修理なら、屋根プロ110番の雨漏り駆けつけ隊におまかせください!雨漏り解決率99%の安心実績!

■点検で雨漏り箇所を特定

点検時の天井裏の様子。

雨染みが見られます。

点検の前日に雨が降ったため、はっきりと雨染みが確認できました。

屋根に上っての点検の様子。

雨漏り箇所の真上が、谷樋であることがわかりました。

大棟瓦の長さが、かなりあったのですが、谷樋は途中で切れており、差し込むことでつなげていました。

この差し込み口から、雨水が侵入してしまったものと考えられます。

本来なら、大棟瓦を一旦外し、谷樋を取り付けなければなりません。

大棟瓦が長いのは、デザイン的なものだと思われます。

新築当時は、美しい大棟瓦が映えていたことでしょう。

現在は、漆喰が劣化し剥がれてしまい、雨水が入りやすい状態です。

問題の谷樋の重なり部分です。

谷樋の途中から、水が流れている様子が確認できます。

この雨水が、室内に入り込んでいるということです。

谷樋の表面には、コールタールが塗られていました。

なぜ、このような状態になってしまったのかは不明です。

屋根瓦の漆喰部分の劣化も多く見られました。

これは、経年による劣化です。

鬼瓦の漆喰も剥がれていました。

漆喰が剥がれると隙間ができ、雨水が侵入してしまいます。

>>>施工事例 足立区梅田戸建ての谷樋から雨漏り発生!部分修理で解決!

■工事開始:谷樋を撤去し、防水紙を敷きます

谷樋と周辺の瓦を取り外します。

防水紙を敷いていきます。

■あらたな谷樋を取り付けます

あらたな谷樋を取り付けます。

谷樋の両側には、止水材を取り付けて、雨水があふれ出すのを防ぎます。

この止水材は、万が一のときのためのものです。

雨水が、谷樋の両側からあふれだすことはほとんどありませんので、ご安心ください。

長さ1.8メートルの谷樋を、重ねながら取り付けます。

雨水が入り込まないように、接続部分は隙間なく重ね、慎重に加工し取り付けました。

谷樋の重なり部分の加工します。

八谷部といわれる、八の字の形状になる谷部分です。

今回の工事で、いちばん重要な作業です。

ここで失敗すると雨漏りは解決できませんので、ていねいに慎重に作業をおこないます。

>>>施工事例 足立区宮城で、ガルバリウム鋼板による谷樋交換工事とシルガードによる棟瓦取り直し工事で雨漏り解決!

■瓦を漆喰で補強しながら、元に戻します

谷樋の設置が完了したら、取り外していた瓦を戻します。

漆喰を塗り、隙間なく仕上げていきます。

使用したのは、南蛮漆喰です。

従来の漆喰よりも防水性に優れ、雨にも強いのが特徴です。

軒先の屋根瓦から、平瓦の順に取り付けていきます。

取り外した順に並べて保管していましたので、それをまた元通りに順番に戻していくという作業です。

漆喰が乾燥するまで、捨て木材をいれ、仕上がりの高さの調節をしておきます。

平瓦の表面に、コーキングボンドを塗布します。

瓦を固定することで、ズレや落下を防ぐことができます。

大のし瓦をまっすぐに加工し、コーキングボンドを塗りましたので、防水効果もアップしました。

大棟瓦のサイズに加工したカラーベストを取り付け、隙間をなくします。

これにより、雨水が入り込むことはありません。

>>>施工事例 足立区舎人で雨漏り発生した瓦やねの棟取り直し工事と漆喰詰め替え補修施工を行いました

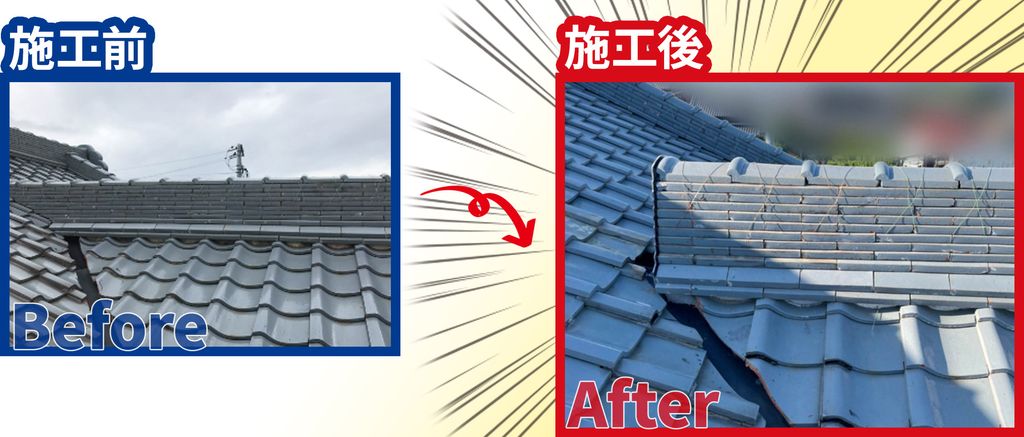

■工事が完了しました

しっかりと清掃をおこない、工事はすべて完了です。

谷樋を交換し、これで雨漏りの心配のない屋根になりました。

雨漏りを見つけたら、屋根プロ110番の雨漏り駆けつけ隊に、まずはお気軽にお問い合わせください。

すぐに点検に伺い、雨漏りの原因を特定、修理いたします。

>>>お客様のご質問にお答えします!雨漏り・雨樋・防水工事のQ&A

必見!プロが教える外壁塗装の見積書の見方と選び方!