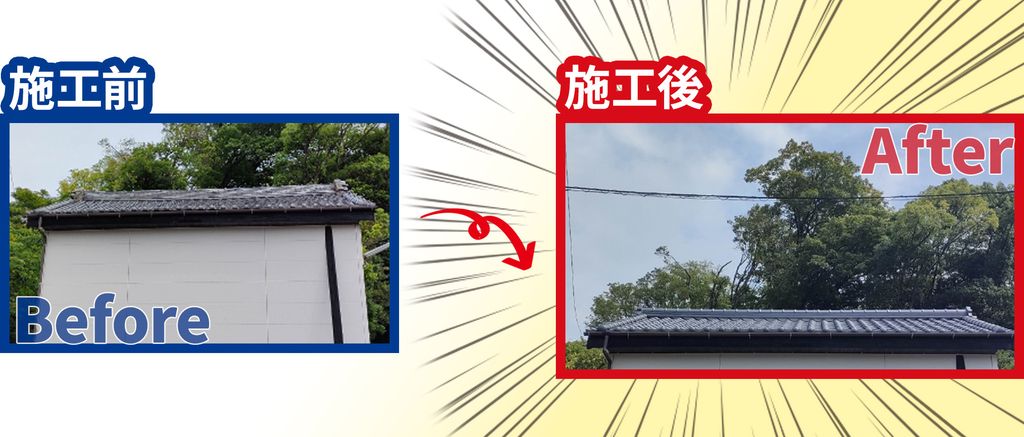

足立区千住にて山車蔵の雨漏り 瓦屋根の葺き替え工事をおこないました

足立区千住のお客様より、雨漏りについてのご相談をいただきました。

神社の山車保存会のメンバーの方です。

山車蔵の掃除をおこなっていたときに、雨染みを見つけたそうです。

すぐに点検に伺い、調査したところ、山車蔵の屋根はかなり劣化が見られました。

屋根瓦の亀裂や剥離が激しかったので、屋根の葺き替え工事で雨漏りを解決します。

今回の工事の基本情報

-

施工内容:屋根葺き替え工事

-

施工期間:10日間

-

築年数:60年以上

>>>足立区で雨漏り調査と修理なら、屋根プロ110番の雨漏り駆けつけ隊におまかせください!雨漏り解決率99%の安心実績!

■点検の様子

この山車蔵は、築60年以上だそうです。

外壁については、メンテナンスをおこなっているそうで、きれいな状態でした。

屋根は見ることができないこともあり、後回しになってしまい、今回の雨漏りまでメンテナンスしていなかったということです。

山車蔵内部の様子。

屋根裏は経年により、黒ずんでいました。

山車は濡れないように、ブルーシートで完全に覆われています。

点検に伺った当日は、晴天続きということもあり、内側からは雨漏りは確認できませんでした。

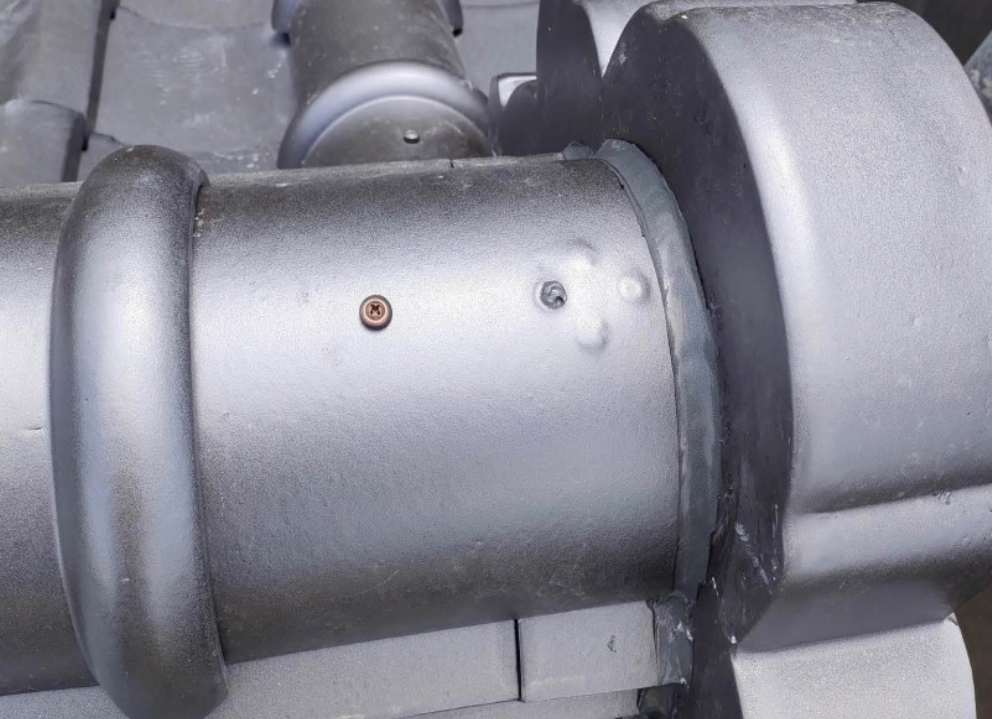

屋根に上っての点検の様子。

屋根瓦が、激しく劣化しているのがわかります。

大きな亀裂も見られます。

これほど大きな亀裂であれば、雨水が入り込むことは十分考えられます。

瓦の剥離も、多数確認できました。

現在の製造方法において、瓦の剥離というのは起こりません。

瓦の剥離は、昔の製法によるものです。

単窯で数枚ずつ焼き上げていくため、焼きムラが起こり、剥離や破損する瓦が出てしまうのです。

それほど、昔の瓦を使用しているということですね。

割れている瓦もあります。

大棟瓦の様子。

通常、大棟は、隙間を作りながら、のし瓦を積んでいくのですが、こちらは隙間なく積まれていました。

この施工では、雨漏りしやすくなってしまいます。

鬼瓦の飾り漆喰も劣化していました。

飾り漆喰とは、鬼瓦の見栄えを良くするために作られるもので、昔はよくあったそうです。

以上が、点検時の山車蔵の様子です。

今回は、屋根瓦の損傷と屋根全体がかなり劣化していましたので、屋根の葺き替え工事をご提案いたしました。

>>>お客様のご質問にお答えします!屋根補修・葺き替え・塗装工事のQ&A

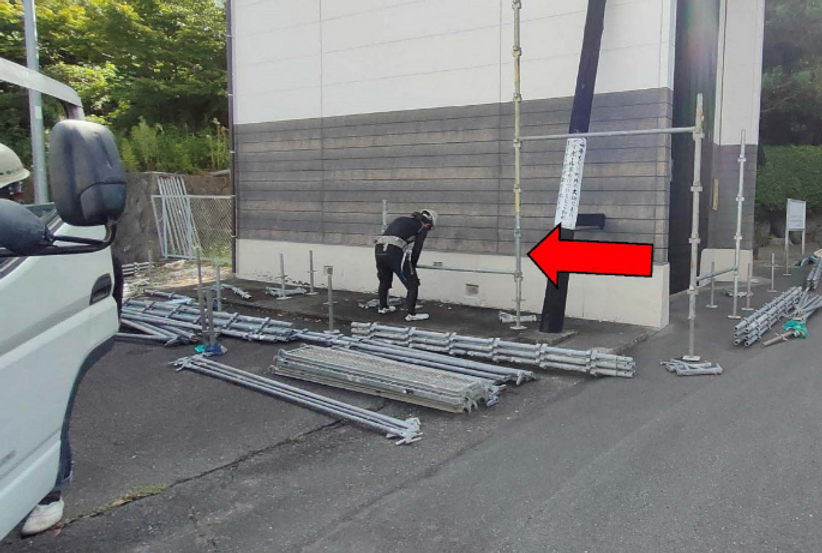

■工事開始:足場の架設

まずは、足場の架設をおこないます。

トラックを横付けしている様子。

資材を置いている様子。

足場の架設は、はじめは安定感がないので、スピーディーにおこなうことが大切です。

そのため、すぐに作業できるように、建物のすぐ近くに資材を置いておきます。

足場の1本目の位置を決めている様子。

土台をしっかりと決めることで、スムーズに組み立てることができます。

決めた土台から、最初の1段目を、横方向に組んでいきます。

上段に向って、組んでいく様子。

最初の1本目は、不安定で崩れやすいので、慎重におこなっていきます。

建物をぐるっと1周する感じで、組んでいきます。

足場の架設方法は、建物などの状態によっても変わり、1面ずつ、組んでいくこともあります。

その時の状態で、最適な方法でおこなっています。

足場の架設が完了したら、養生シートを取り付けます。

足場架設のポイント!

-

資材の運搬に、大きなトラックが必要

-

バランスを取りながら、慎重に組んでいく

-

鉄製の足場を組む際に、ハンマーを使用するので、大きな音がする

足場の架設には、大きなトラックの往来があり、騒音なども出ますので、近隣への配慮は欠かせません。

当社では、工事前に必ず、近隣へのご挨拶に伺い、工事内容の説明もさせていただいております。

>>>施工事例 深刻な状態屋根の下地が腐食!築40年以上メンテナンス経験無しの総葺き替え工事「川口市、本町の場合」

■古い瓦を撤去

いよいよ、葺き替え工事です。

まずは、古い屋根瓦をすべて撤去します。

大棟から、軒先へと順に取り除いていきます。

瓦を積み上げながら、撤去している様子。

こうすることで、取り外した瓦が運びやすくなります。

瓦の撤去をスムーズにおこなうために、運搬用トラックを横付けしています。

葺き土を撤去している様子。

葺き土は瓦の接着のために使われていましたが、今は劣化してしまっているので、接着の役目は果たしていません。

葺き土とは?

瓦の固定に使われる粘土です。

断熱効果も高く、強風にも強いのですが、経年により劣化すると、瓦の固定力は弱まってしまいます。

また、一度瓦を外すと、接着効果はなくなります。

昭和初期までは、この葺き土がよく使われていました。

現在では、釘やビスで固定されることのほうが多いです。

土嚢袋に、撤去した葺き土を入れていきます。

屋根の下地が見えてきました。

今日の作業は、ここまでです。

この状態で、雨が降ると雨が入り込んでしまいますので、養生をおこなっておきます。

ブルーシートで屋根全体を覆い、雨対策をしています。

厚みのあるブルーシートを使用しているので、雨が降ってもしっかりカバーしてくれます。

>>>施工事例 足立区舎人で小屋裏や天井に雨漏り発生!防水紙が原因のため葺き替え工事で解決!

■野地板・防水紙の設置

既存の野地板に、新たな野地板を取り付けます。

野地板設置のポイント

-

サイズ:約90センチ×約180センチの一枚板

-

厚さ:10~12ミリ

屋根の葺き替え工事では一般的に、既存の野地板は撤去せず、その上に新たな野地板を取り付けることで、補強効果もアップします。

新たな防水紙を敷設している様子。

防水紙の重なり部分は、深めにとります。

そうすることで、雨水が入り込むのをしっかりと防ぎます。

■瓦の取り付け

桟木を取り付けている様子。

桟木は、屋根材を固定するための、釘を打つ土台となるものです。

屋根材のサイズに合わせて、取り付けます。

素材は、木材や樹脂製のものなどが使われます。

木材は腐食すると、雨漏りにつながるというデメリットもあるので、注意が必要です。

強力棟金具を取り付けている様子。

強力棟金具は、棟芯材を固定する部材です。

棟芯材を入れることで、大棟の耐震性をアップさせます。

これから取り付ける瓦を、屋根に上げて並べておきます。

屋根瓦の高さを合わせるために、軒先部分に桟木を設置します。

屋根の勾配や形状・屋根材によって、15ミリから30ミリと厚さも変わるので、しっかりとサイズを測り、取り付けます。

軒先専用の瓦を、軒先側から、横1列に取り付けていきます。

平瓦を取り付けている様子。

右から左へと、取り付けていきます。

右から左へというのは基本ですが、大きな屋根などでは、多くの職人がそれぞれの場所から葺いていく工事もあります。

縦1列ずつ、上に向って、取り付けていきます。

大棟の隙間ができている端の箇所は、調整用の瓦を使用し、漆喰などで接着しています。

調整用の瓦とは?

大棟にできた隙間を埋める役割があり、取り付け箇所によって、サイズは変わります。

調整用の瓦は、和瓦だけでなく、洋瓦やスレート瓦にも使われます。

漆喰などで接着します。

釘で固定するのは、瓦に穴を開けることになるのでNGです。

雨漏りの原因になってしまいます。

丸冠瓦を、大棟の端まで取り付けます。

丸冠瓦は屋根のサイズ調整という役割もありますが、必ず取り付けるというものではありません。

今回はお客様のご希望があったので、取り付けています。

■大棟の設置

大棟の棟芯材を、強力棟に固定していきます。

棟芯材を固定することで、地震の揺れにも強くなり、耐震性がアップします。

のし瓦を積み上げていきます。

1段ずつ、針金で固定しました。

針金で固定するのは手間がかかりますが、しっかりと固定することができます。

昔は、針金ではなく、土を使っていました。

天日干しをした硬めの土に水を加えて、少しずつやわらかくしながら、施工していました。

ですが現在では、

-

2トン以上の大量の土が必要

-

運搬が困難

-

土を乾燥させる場所がない

-

土をやわらかくする技術が必要

などの理由で、使われなくなりました。

2段目以降の、のし瓦を取り付けていきます。

南蛮漆喰を、のし瓦に塗りこみ、固定していきます。

南蛮漆喰が乾くと、接着効果が高まり、しっかりと固定されます。

大棟の両端には、鬼瓦が付いています。

鬼瓦の背面には穴が空いており、その穴から屋根の下地に固定する針金を通します。

鬼瓦とのし瓦の隙間には、漆喰が塗られていますが、漆喰は経年で劣化し、剥がれてしまうこともあります。

すると、その隙間から雨水が入り込み、雨漏りにもつながりますので、定期的なメンテナンスをおこなってください。

大棟冠瓦を取り付けている様子。

のし瓦を、鬼瓦より少し低いところまで取り付けたあと、大棟冠瓦を設置します。

冠瓦を固定しているのは、パッキン付きのビスです。

パッキンが付いているので、水の侵入をしっかりと防ぎます。

棟心材まで届くように、長さのあるビスを使用しました。

ビスをてっぺんから打ち込むことで、冠瓦・のし瓦に圧力がかかり、固定力も高まります。

瓦を固定するための釘穴から、パッキン付きのビスを打ち込みます。

鬼瓦とのし瓦の隙間には、コーキングボンドを塗り、しっかりと防水しています。

>>>足立区で屋根の葺き替え工事をするなら国土交通大臣認定事業者の屋根プロ110番にお任せください!

■工事が完了しました

作業で使用した道具などを片付け、掃除をおこないました。

そして足場を解体して、工事はすべて完了です。

「とてもきれいになりましたね。雨漏りもなくなり、これで安心です。」

「今度は、外壁もお願いしたい」

との、お言葉もいただきました。

もちろん、アフターメンテナンスもおまかせください。

工事後も、気になることなどございましたら、ご遠慮なくお申し付けくださいませ。

サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)の屋根プロ110番では、今回の山車蔵のような屋根の修理や工事も承ります。

雨漏りを発見したら、まずはお気軽にお問い合わせください。

必見!プロが教える外壁塗装の見積書の見方と選び方!