- 1. 棟板金が庭に落ちていた!どうしたらいいの?

- 2. 屋根から鉄板が落ちてきた!これって何?

- 3. 棟板金は高いところにあるから、風の影響を受けやすい。

- 4. 高いところの方が「風荷重」が高くなるのはなぜ?

- 5. 棟板金の飛散や剥がれの原因は「釘」にあり!

- 6. 理由1.金属の伸縮による影響

- 7. 理由その2.釘の腐食(錆)による影響

- 8. 理由その3.風による影響

- 9. 理由その4.貫板が木製である影響(最大の原因)

- 10. 棟板金が凶器に変わる・・・。

- 11. 棟板金は雨漏りの原因となりやすい

- 12. 15年以上放置しないで!交換目安は10年~15年

- 13. 棟板金の交換前に知っておきたい知識①

- 14. 10年経つまで点検を待たないで!三誠ホームは無料点検!

- 15. 棟板金の交換前に知っておきたい知識②

- 16. 正体不明な飛び込み業者の悪質な手口にご用心!

- 17. 棟板金の交換前に知っておきたい知識③

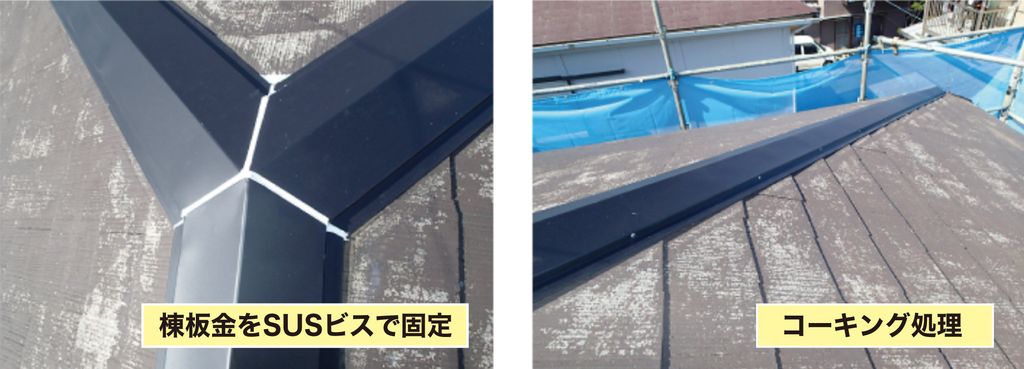

- 18. 耐久性のある棟板金に交換するためには?

- 19. 棟板金の交換前に知っておきたい知識④

- 20. 棟板金の交換と一緒に、お家をさらに快適に!

- 21. 棟板金の交換前に知っておきたい知識⑤

- 22. リフォーム代は節約できる!

- 23. 棟板金の交換前に知っておきたい知識⑥

- 24. 火災保険を適用して、お得に交換工事

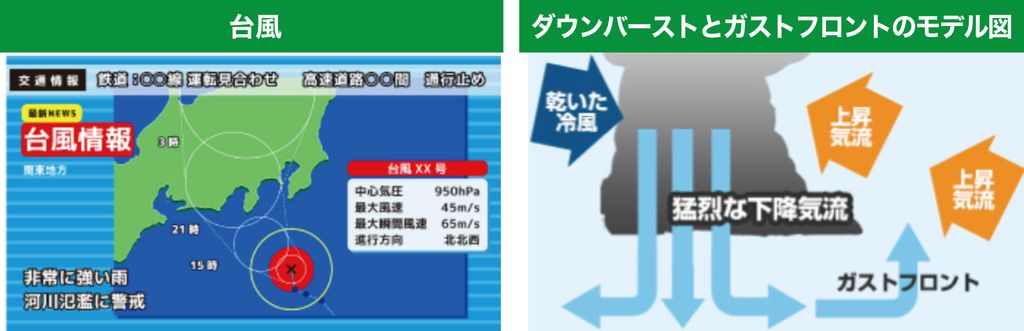

- 25. 風災は台風だけじゃない!

- 26. 年々自然環境は悪化していく一方。

- 27. 棟板金交換のまとめQ&A

- 28. 必見!プロが教える外壁塗装の見積書の見方と選び方!

足立区で棟板金工事をするなら国土交通大臣認定事業者の屋根プロ110番にお任せください!

人口の多さは、東京都で5番目である「足立区」。

ある世論調査では約8割が「足立区は暮らしやすい」と答えた、住み心地の良い街です。

**暮らしやすさ理由の一つが、「買い物の利便性」**です。

足立区内のほとんどの鉄道沿線は、「北千住駅」で交わります。

この北千住駅には、「ルミネ北千住」や「北千住マルイ」などの大型商業施設が立地し、再開発が行われた西新井駅には、大型商業施設の「アリオ西新井」があります。

**暮らしやすさ理由には、「交通の便の良さ」**もいえます。

足立区は、都心への通勤・通学に便利です。

北千住駅からは、「上野駅」や「秋葉原駅」へ10分程度で行くことができます。

また、新しい駅である「青井駅」、「六町駅」が誕生したこともあり、交通の便がよくなっています。

そんな開発されたエリアが多いのかと思われるかもしれませんが、足立区は公園などの自然が充実していることも魅力です。

足立区立の公園面積は、なんと東京23区内で第1位を誇ります。

そんな足立区の皆さまに寄り添うのが、**国土交通大臣認定事業者のサンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)**です。

棟板金工事について、屋根プロ110番がご紹介します。

棟板金が庭に落ちていた!どうしたらいいの?

9月、10月になると、「棟板金交換」のお問い合わせが増えます。

9月、10月といえば、毎年多くの台風が上陸する時期。

台風通過後に、庭に飛散した棟板金が落下していたなどのお問い合わせが増えるのです。

棟板金が台風や風の被害を受けやすい理由は、**「貫板の劣化・腐食」や「取り付けられている場所」**などの原因があります。

あなたは、被害にあった際にどのように対処しますか?

早急に解決できるような対処法やメンテナンス法を知っておくと、不安や心配事が減ります。

今回は、実際に被害にあった際にどんな感じになるのか〜メンテナンス法まで紹介していきます。

屋根から鉄板が落ちてきた!これって何?

**「棟板金」**と言われて、どこを指してるかわかりますか?

馴染みのない言葉なのでご存知ない方も多いと思います。

その為、お問い合わせでも**「棟板金」**という単語を使われない方が多くいます。

「屋根の鉄板が落ちてきた」

「屋根の上の金属が飛んできた」などの表現です。

もちろん、お問い合わせの際はこういった表現でも問題ありません。

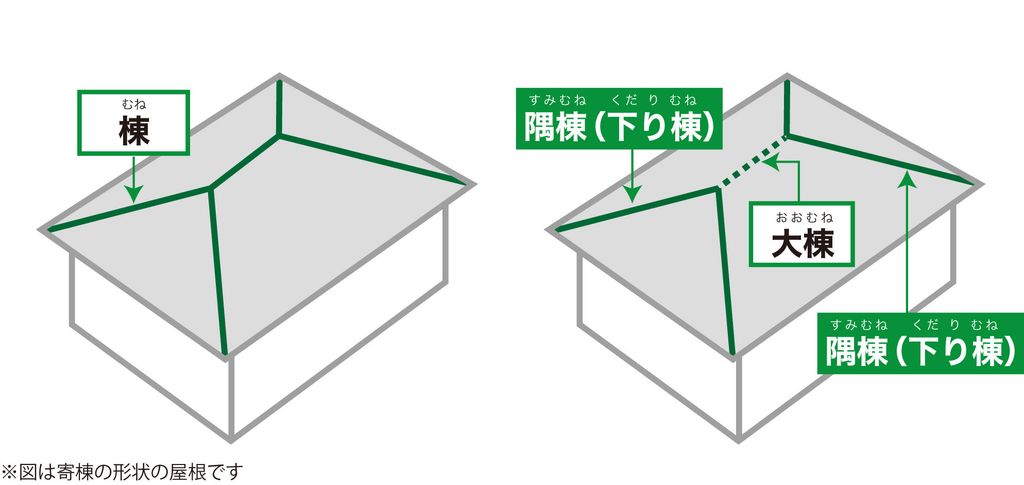

では、この棟板金ですが、下記の画像をご覧いただくと、わかりやすいと思います。

主にスレート(カラーベスト・コロニアル)系の屋根を留めている金属部分のことを指しています。

屋根と屋根の面が合わさる山状(角)の接合部分を覆って雨水の浸入を防ぎ、なおかつ屋根材を固定している金属を「棟板金」と呼びます。

棟…屋根と屋根の面が出会う山状の部分。

大棟…屋根の形状にもよりますが頂上にあるもの。

隅棟(下り棟)…その端から四隅へ対角線上に伸びているもの。

この棟に設置されている板金であることから**「棟板金」**と呼ばれています。

棟板金は高いところにあるから、風の影響を受けやすい。

高いところの方が「風荷重」が高くなるのはなぜ?

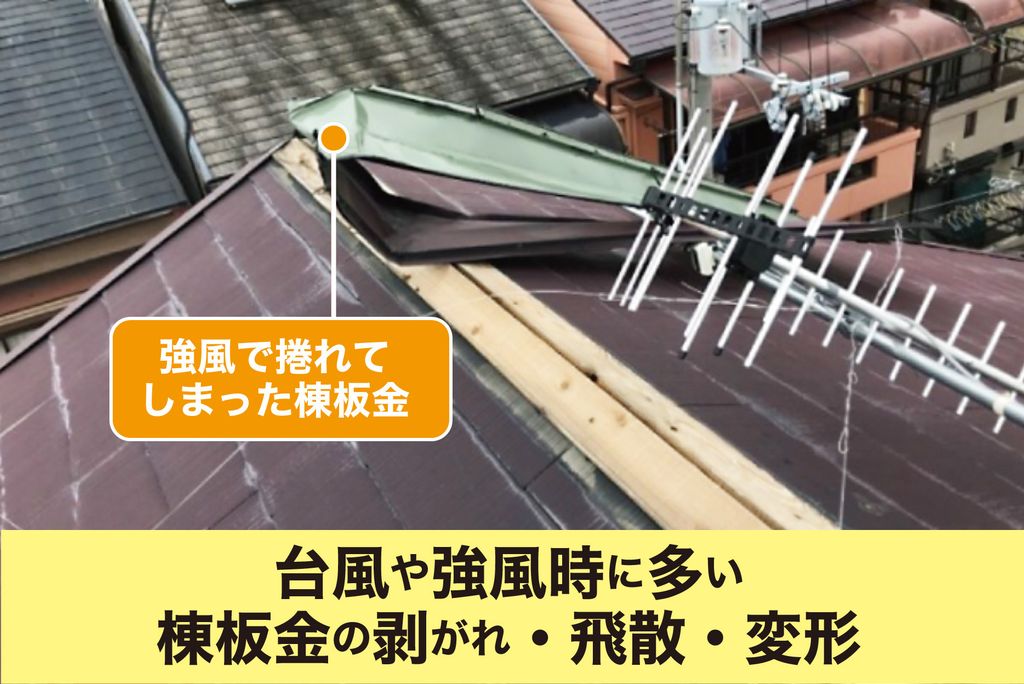

台風後や強風によって被害を受ける事が多い棟板金。

なぜ風の影響を受けやすいと思いますか?

それは「高いところにあるから」です!

住まいの最も高いところにある棟板金は、屋根の頂上部分や四隅に設置されています。

その為、風の影響を受けやすく台風や強風の被害にあいやすい部分になります。

なぜ、高いところにあると風の影響を受けやすいのでしょうか?

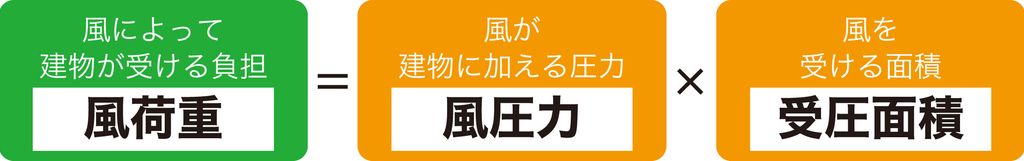

風によって建物が受ける負担を数値で表現したもの=「風荷重」といいます。

これについて解説すると理屈がわかりやすいと思うので、説明していきます。

「風荷重=風圧力×受圧面積」で求められます。

・受圧面積…風を受ける面積のこと

・風圧力…風が建物に加える圧力のこと

つまり風圧力か受圧面積のどちらかの値が上がれば上がるほど建物へかかる負担(風荷重)が大きくなります。

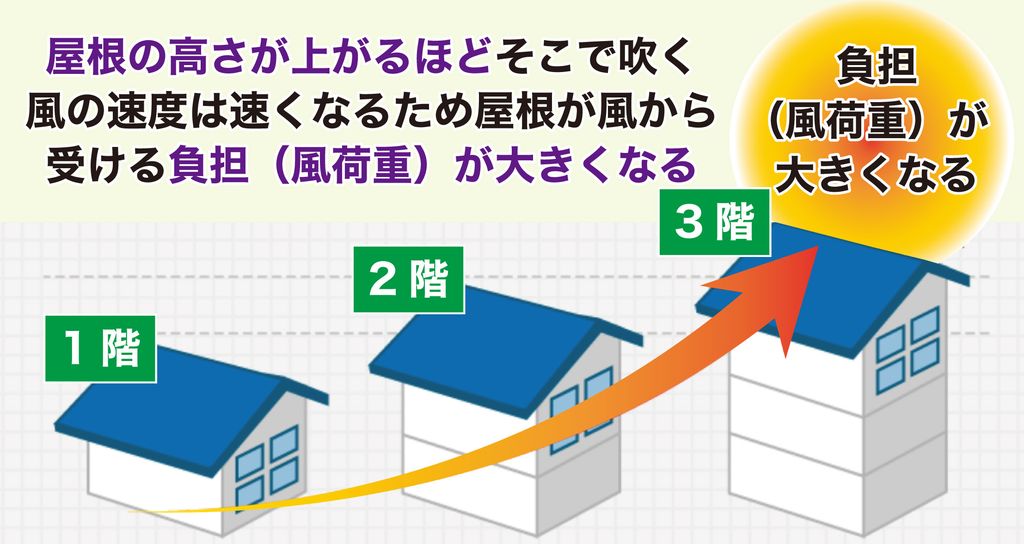

同じ形の屋根だと建物が1階建てでも2階建てだとしても受圧面積は同じです。

風圧面積は同じなので、風荷重の大きさは風圧力によって変わります。

この風圧力は、風速(風の速度)が大きく関係します。

風速は、地表に近づくほど遅くなり、地表から離れるほど早くなります。

これは、地表に近づくほど摩擦が大きくなるためです。

そのため、高い場所ほど風速が大きくなります。

1階より2階、2階より3階…と屋根と高さが高くなるほど吹く風の速度は速くなります。

屋根が風から受ける負担(風荷重)が大きくなるということが数字で証明できます。

これで、屋根の頂上にある棟板金は台風や強風時に被害を受けやすくなるということがわかっていただけたかと思います。

さて、**「風の影響を受けやすいから、棟板金は剥がれや飛散が起きやすい」**と分かったところで、板板金の状態が心配になってきませんか?

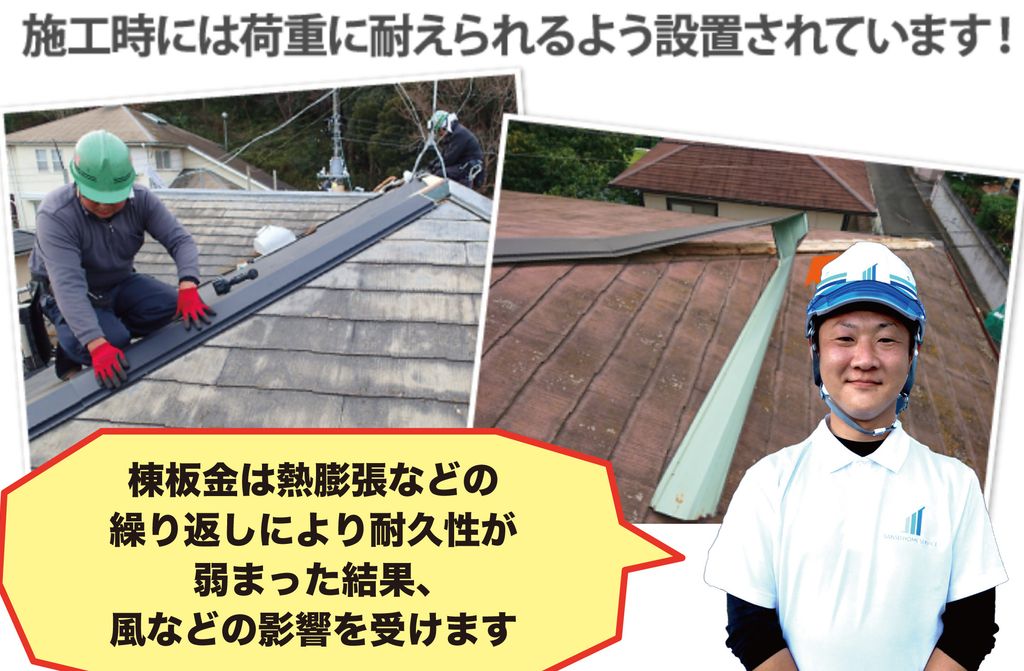

もちろん、板板金の施工時には荷重に耐えられるよう設置されています。

ただ、経年や過酷な環境に晒され続けていると、耐久性が弱まってしまいます。

そのため、強風の影響を受けると飛散や剥がれなどの被害が浮かび上がってきます。

>>>施工事例 【千住旭町】台風による屋根の棟板金損傷!屋根塗装リフォーム・外壁塗装工事リポート

棟板金に不具合が発生した際に、真っ先に「雨の影響」を受けます。

雨漏り被害の原因にもなります。

棟板金の飛散や剥がれが起きる理由、耐用年数、交換のタイミングなどについて知っていただき、これからの知識にお役立ていただければと思います。

棟板金の飛散や剥がれの原因は「釘」にあり!

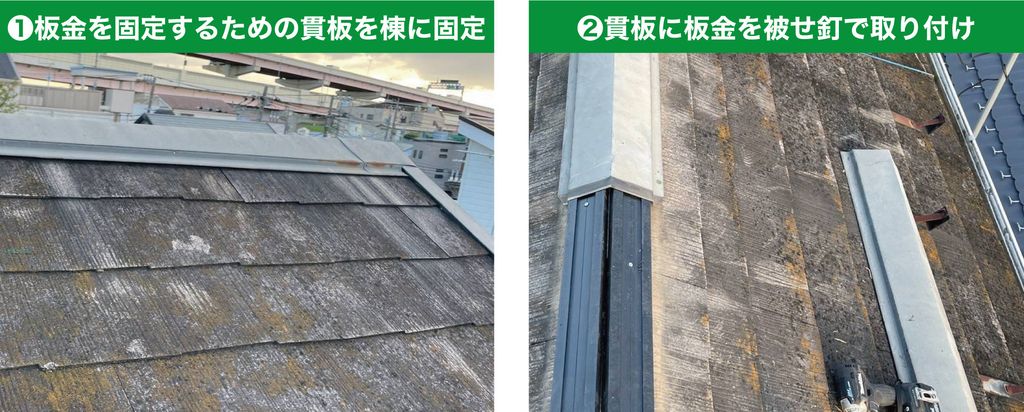

棟板金を設置するには、まず板金を固定するための**「貫板(芯木とも呼ばれる部分、板金を留めるための部材)」**を棟に固定していきます。

そして固定された貫板に板金を被せ、釘で取り付けていきます。

正しい施工が行われていても、棟板金の飛散や剥がれが起こってしまう可能性があります。

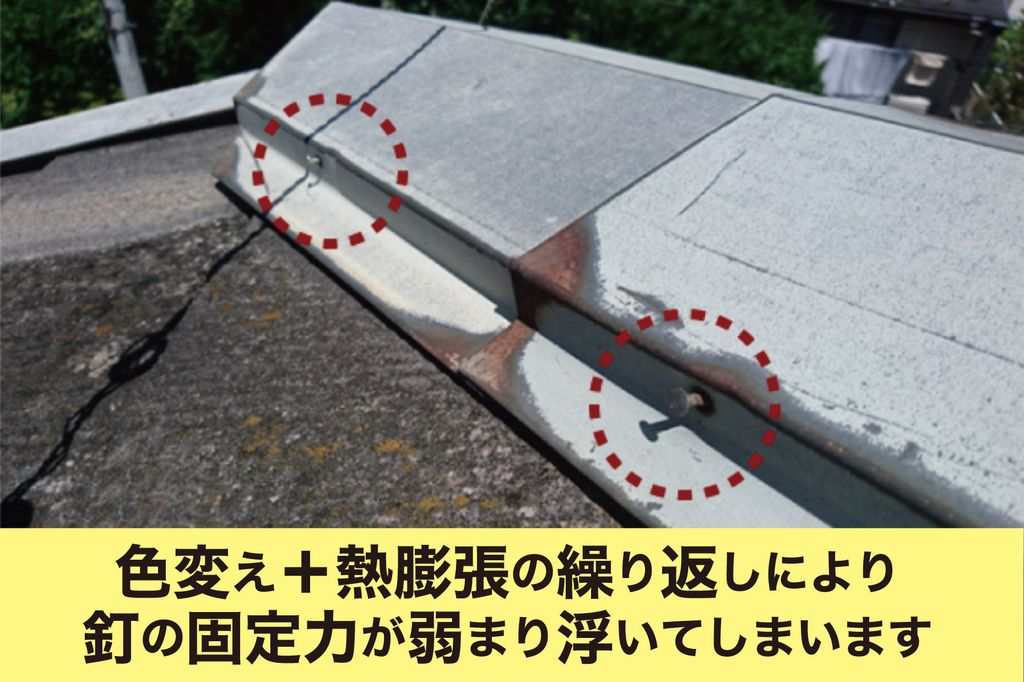

その原因は、板金を貫板に取り付けるときに使用した「釘」が「浮いてくる」ことによって引き起こされているのです。

貫板に固定するための釘が浮いてしまえば板金の固定力が弱まります。

釘の劣化が至る所で出てくると、徐々に板金全体の固定力が弱まり、浮いてしまいます。

この状態で、強風や台風が吹くと棟板金の飛散や剥がれへと発展してしまうのです。

施工されたばかりの時はきちんと奥まで釘が打ち込まれています。

どうして、剥がれや悲惨の原因となる「釘の浮き」が起こるのでしょうか?

>>>足立区で雨漏り調査と修理なら、屋根プロ110番の雨漏り駆けつけ隊におまかせください!雨漏り解決率99%の安心実績!

理由1.金属の伸縮による影響

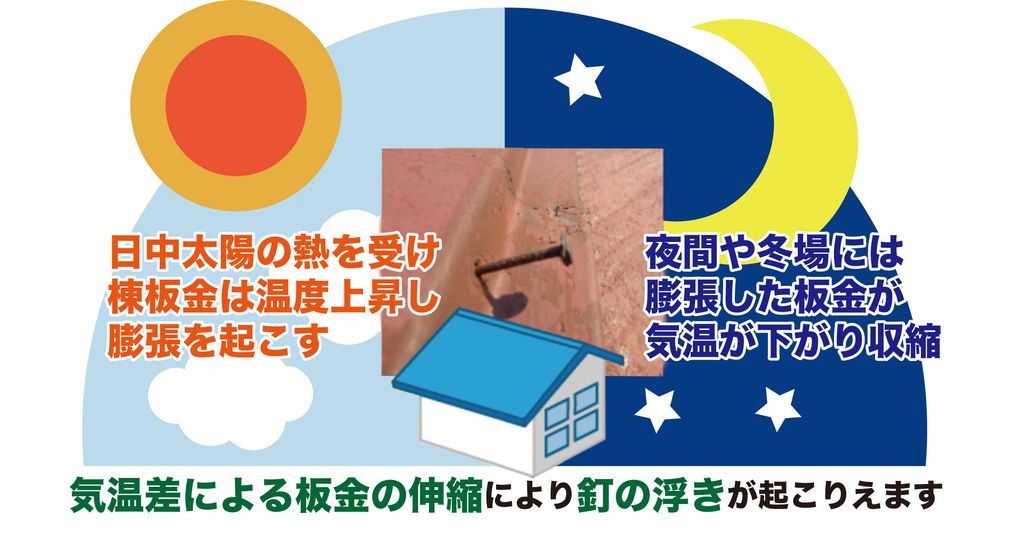

金属は熱を持つと伸びるという性質があります。

夏場などの気温が非常に高い日は、太陽の熱を受けた棟板金は温度が上昇します。

そうすると、板金の膨張が起き、貫板に打ち付けられた釘が浮いてしまいます。

夜間や冬場など気温が下がると、板金が収縮し元に戻ります。

ところが、一度浮いた釘は戻らず、浮いたままになってしまいます。

この気温差によって起こる板金の伸縮によって釘の浮きが起こります。

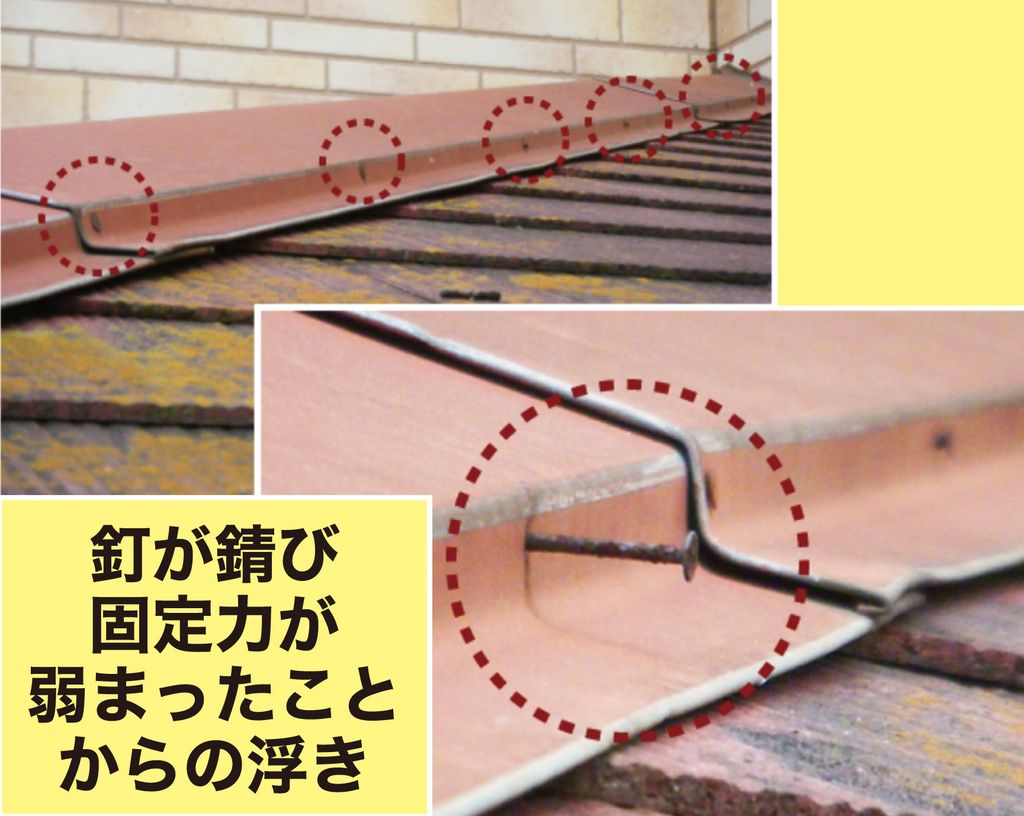

理由その2.釘の腐食(錆)による影響

築年数の古い家屋でよく見受けるのが、棟板金の固定に釘鉄を使用しているパターンです。

鉄は水分によって、錆が発生しやすい特徴があります。

錆びて膨張した鉄釘は、釘穴を広げてしまい、釘の固定力が弱まり、徐々に釘が浮いてくるという状態が起こります。

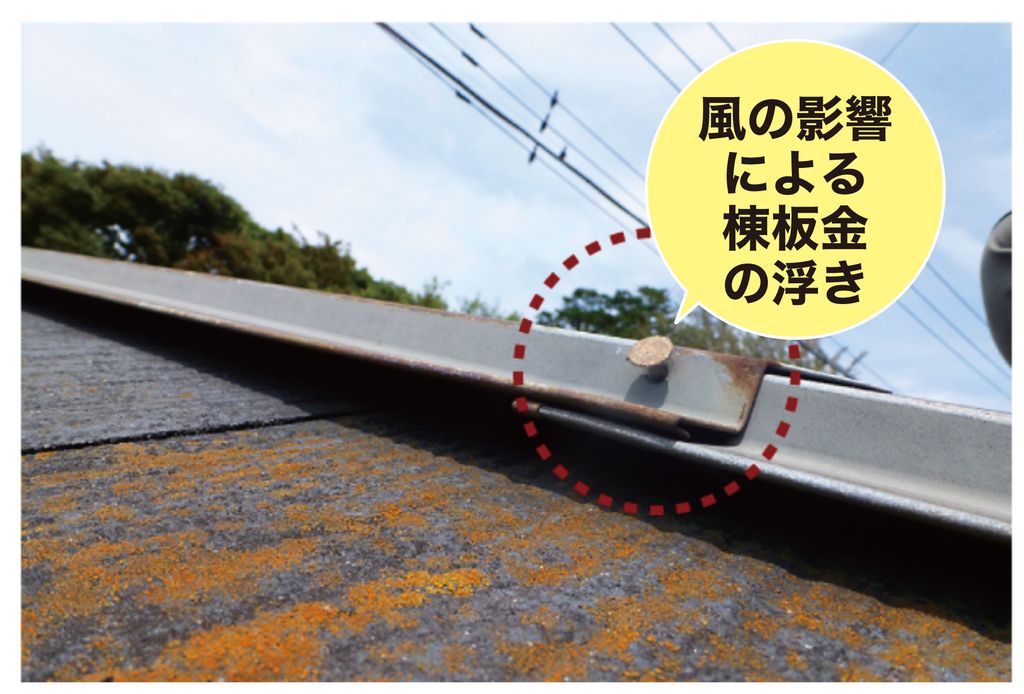

理由その3.風による影響

高い所に設置されている棟板金は、風による影響を最も受けます。

風圧を受けると、釘の浮きを重症化させる原因になります。

理由その4.貫板が木製である影響(最大の原因)

棟板金を固定している木製の貫板の劣化や腐食が、最大の原因といえます。

棟板金の釘穴が広がると、棟板金の内側に雨水が侵入します。

木製は水分に弱い特徴があります。

木製の貫板が長い間雨水を受けることにより劣化が進んでいきます。

貫板は腐ると、釘を固定する力もなくなり全体的な釘の浮きや抜けに繋がります。

釘の打ち直しをしても固定する力がないので意味がないのです。

>>>【足立区千住関屋町】棟板金が飛散!現場調査を実施し、タフモックの設置をご提案!

棟板金が凶器に変わる・・・。

棟板金の剥がれや飛散からは被害が及ぶ危険性があります。

それが**「棟板金が飛散し歩行者やお住まいに危害を与えてしまう危険性!」**

棟板金が庭に落ちるというのも困ったものですが、例年相談が多いのは9月や10月。

大型台風により、固定力が弱まった棟板金を吹き飛ばすこともありえます。

棟板金が飛んでいったことにより、こんな被害が起こりえます。

・お隣の家を傷つけてしまった。

・窓ガラスが割れてしまった。

・歩行者に当たり、怪我を負わせてしまった。

こういった被害を防ぐためにも定期的に点検や適切な対処をしておくことをお願いしたいと思います。

棟板金は雨漏りの原因となりやすい

雨漏りは建物にとって深刻な被害になりえます。

放置すると、二次被害、三次被害とどんどん被害が大きくなるので雨漏りには要注意です。

棟板金は屋根の頂点に取り付けられているので、真っ先に雨を受け止める場所です。

雨漏りが発生してしまうと、棟板金だけを交換しても意味がありません。

最悪の場合、中の柱や梁などのお住まいの重要な構造部分を腐らせてしまいます。

この場合、お住まいの倒壊まで引き起こしてしまう可能性があります。

もちろん、倒壊まで何年もの時間がかかりますが、棟板金の点検をしないことで危険に繋がることは覚えておいていただきたいです。

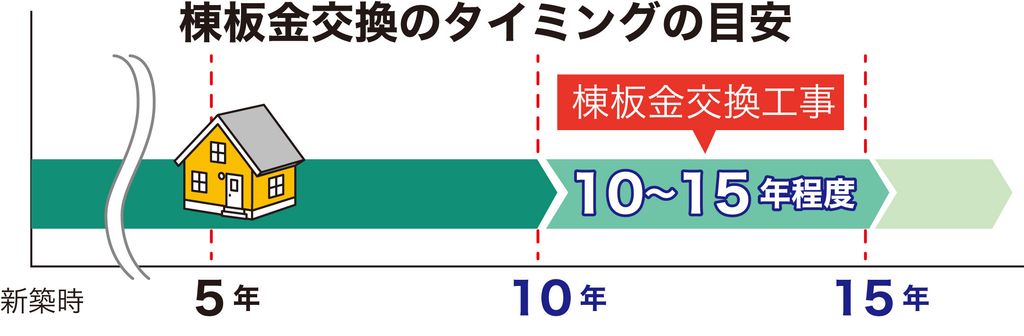

15年以上放置しないで!交換目安は10年~15年

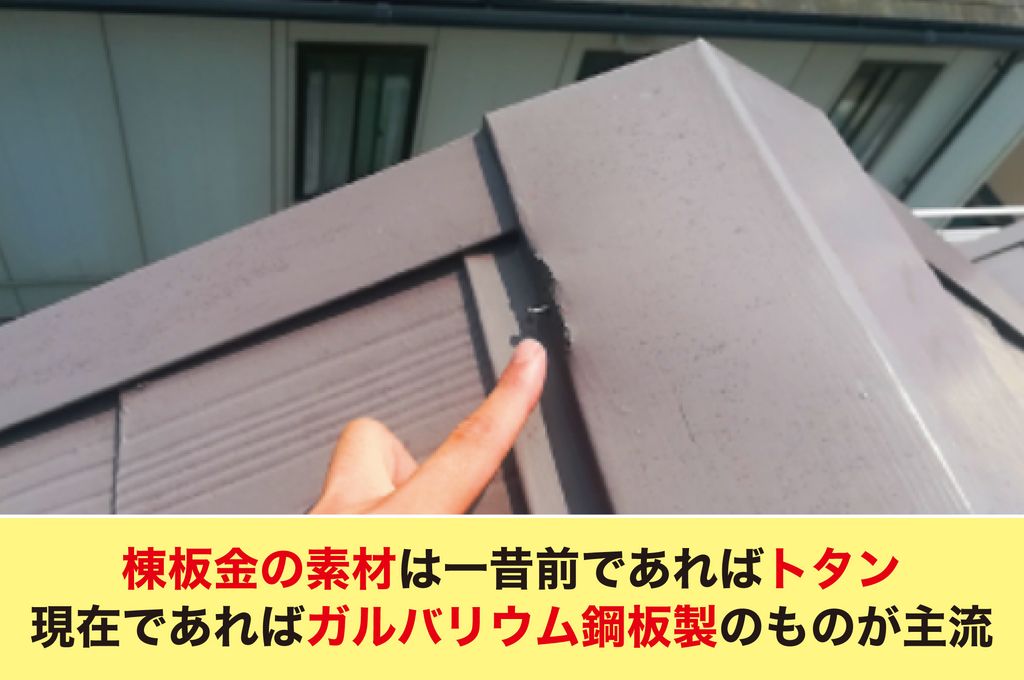

棟板金の主な素材は、トタンやガリバリウム鋼板です。

素材自体の耐用年数は15年以上。

この15年に安心してはいけません!

素材自体の耐用年数であり、棟板金を固定するための釘や貫板の寿命ではないのです。

木製の貫板の腐食や、釘の固定する力が弱まることで、棟板金の飛散や剥がれが起こります。

被害を防ぐ為にも10年〜15年で貫板も含めた交換を検討することをお勧めします。

さて、棟板金についての理解が深まってきたかと思います。

ここからは、実際に棟板金の交換を検討する前に知っておきたい知識を6つ紹介します。

>>>施工事例 【足立区、千住】棟板金の交換、屋根塗装工事を完工!雨漏りの心配からも解消されました。

棟板金の交換前に知っておきたい知識①

10年経つまで点検を待たないで!三誠ホームは無料点検!

棟板金の交換目安は10年~15年と伝えましたが、こまめに点検する事が大切です。

棟板金は直接風や雨の影響を受けやすいため、築浅であっても環境の影響で不具合が発生しやすい箇所です。

釘の浮きや抜けといった不具合から剥がれや悲惨など大きな災害につながる可能性もあるので、こまめに点検することが大事なのです。

強風や台風の通過後など、こまめに点検しましょう!

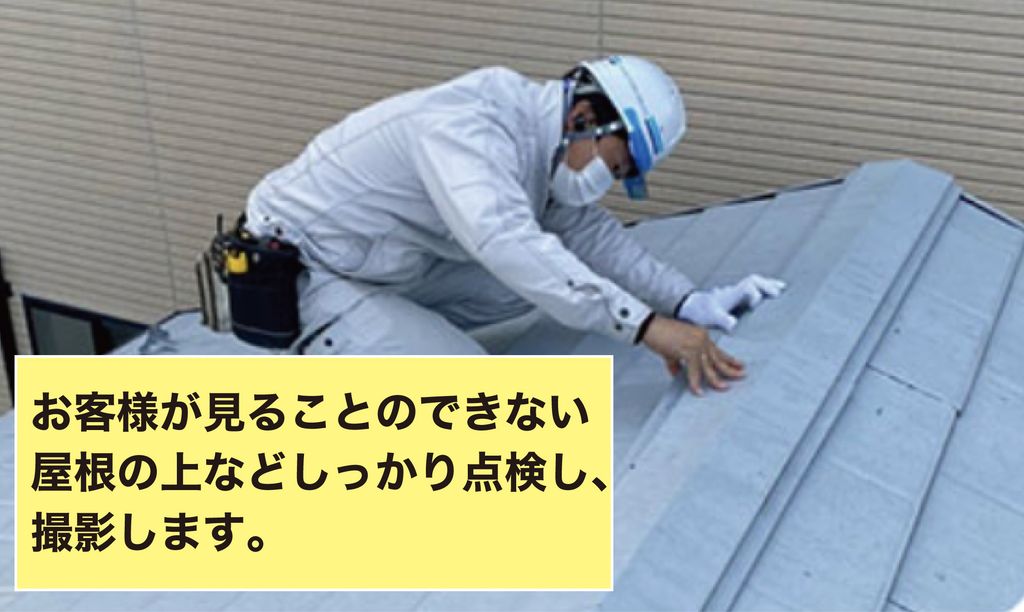

しかしながら、棟板金の点検はご自身でできるものでしょうか?

小さな釘が浮いているか、抜けているかなどは遠目から見ても分かりにくいものです。

だからといって屋根に上がって確認するのはとても危険です。

無理に屋根に上がって、ご自身で確認することはやめましょう。

こまめな点検には、三誠ホームの無料点検をご利用ください!

屋根に上がらせていただき、写真を撮影します。

一緒にご確認していただき、必要に応じたメンテナンス方法を提案させていただきます。

この業者しか点検ができないところに目をつけた悪徳業者もいます。

棟板金は飛び込み業者にターゲットになりやすいのでご注意ください!

棟板金の交換前に知っておきたい知識②

正体不明な飛び込み業者の悪質な手口にご用心!

台風の後には、飛び込み業者による強引な訪問販売が目立ちます。

「台風後は棟板金の不具合が発生しやすいので無料で屋根の点検行いますよ。」

このように一見親切そうに見える口文句にのせられてはいけません。

屋根の上にお住まいの方はついて行くことができません。

台風の被害に遭ったかのように見せかけて、本当は必要のない工事を迫る、悪質なパターンが頻発しています。

「棟板金の釘を抜く」、「屋根材を割る」。

そんなことをされても、お住まいの方はそれが業者のしたことなのか確認ができません。

いくら無料であっても、飛び込み業者を安易に屋根に上らせないようにしましょう!

私たち三誠ホームは、国土交通大臣認定リフォーム事業者です。

三誠ホームの無料点検に、ぜひご依頼ください!

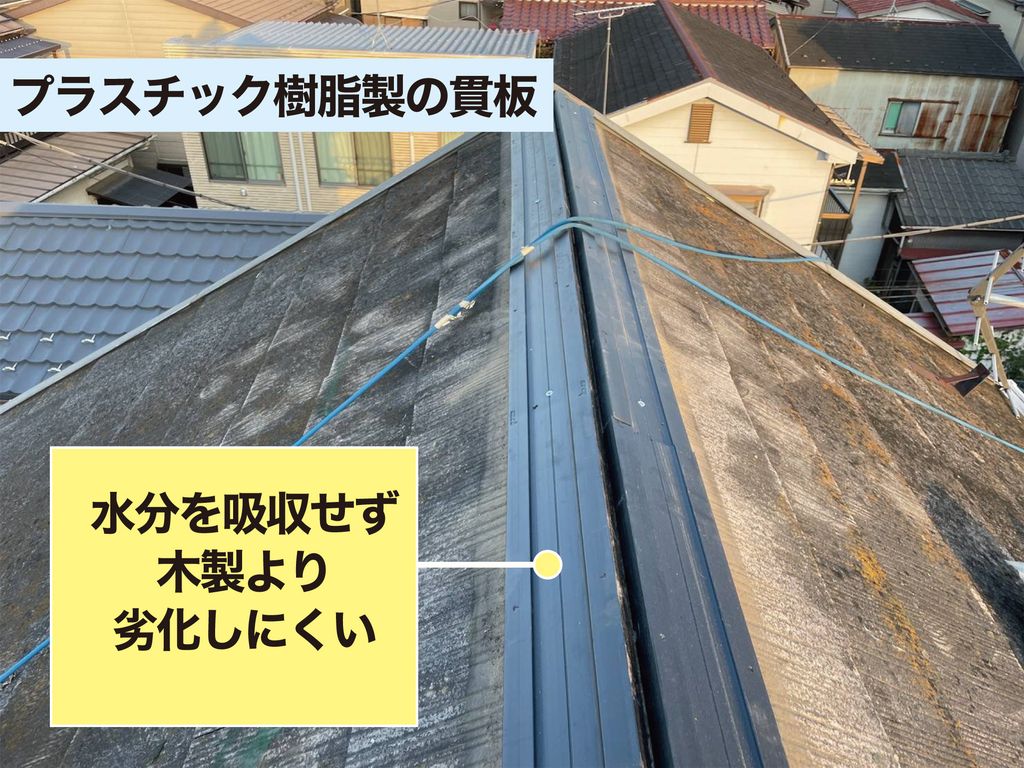

棟板金の交換前に知っておきたい知識③

耐久性のある棟板金に交換するためには?

棟板金の交換することになったとき、今と同じ素材のものでいいのでしょうか?

釘の浮きの最大の原因になると伝えていた「木製の貫板」、同じものに交換しますか?

交換をするのであれば、耐久性が強く長持ちする棟板金の方がいいですよね。

現在では、新たにプラスチック樹脂製(タフモック

ケイミュー社)の貫板があります。

プラスチック樹脂製の貫板は、水分を吸収しないので劣化しにくいことが特徴です。

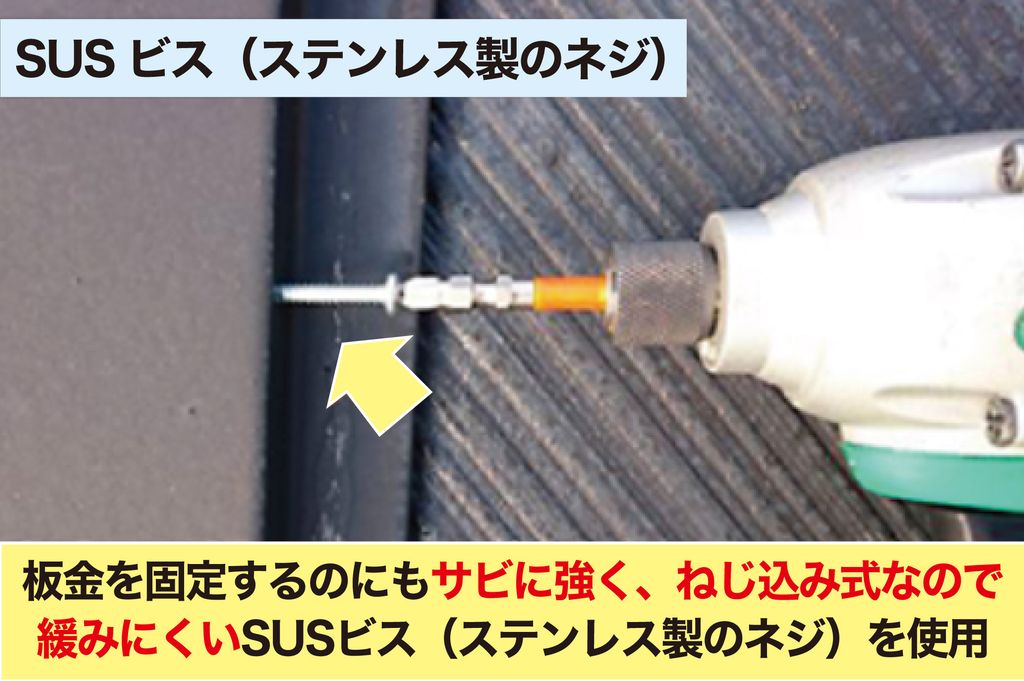

また木製の貫板の場合は釘で板金を固定していました。

これも現在では、プラスチック樹脂製ではSUSビス(ステンレス製のネジ)を使います。

SUSビスは、錆に強く、ねじ込み式なので緩みにくい特徴があります。

これらを使用することによって、従来よりも強風に強い棟板金になります。

以前の、木製の貫板などへの交換では、劣化しやすいままです。

交換する際には、これらの耐久性のあるものを使って交換をするのか確かめてくださいね。

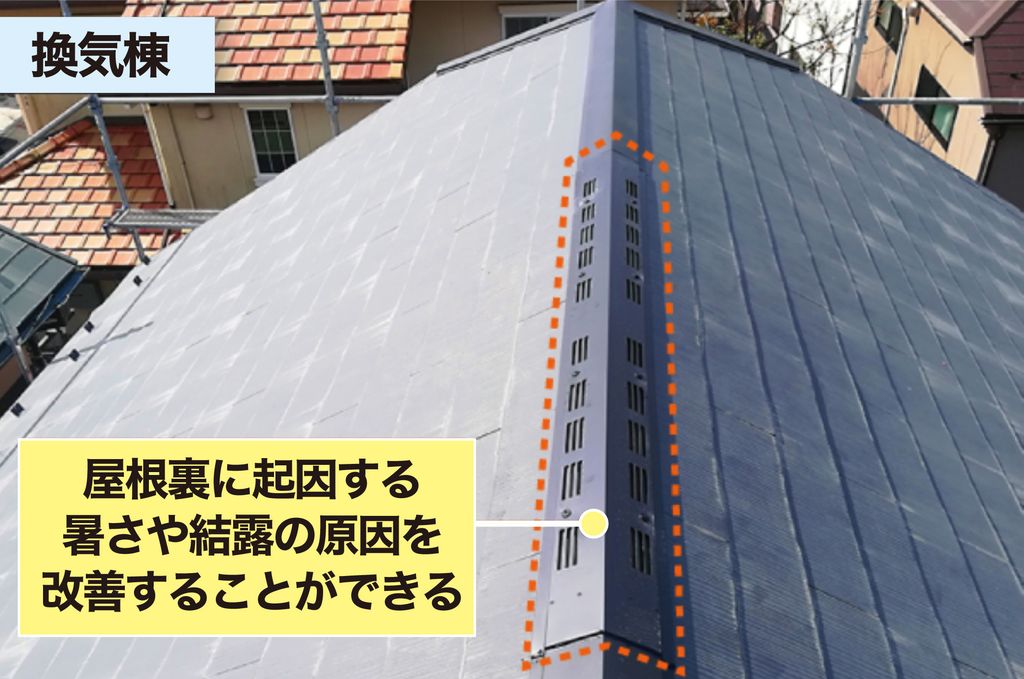

棟板金の交換前に知っておきたい知識④

棟板金の交換と一緒に、お家をさらに快適に!

夏には暑さ、冬には結露にお困りではありませんか?

そんなときは、棟板金交換の際に「換気棟」もご検討ください。

喚起棟とは、棟板金が果たす雨水の侵入を防ぐ役割、屋根材の固定する役割に、さらに機能性を持たせたものです。

「夏は二階の冷房が効きづらくて暑苦しい・・・。」

「冬には窓ガラスに結露できる。」

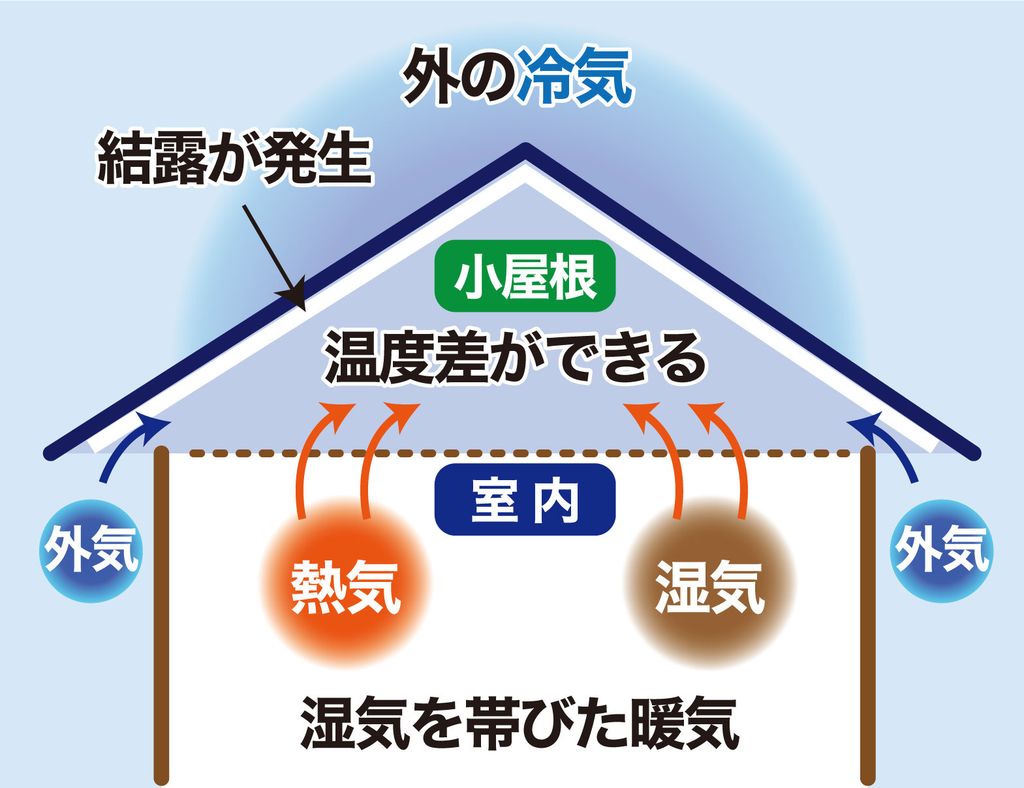

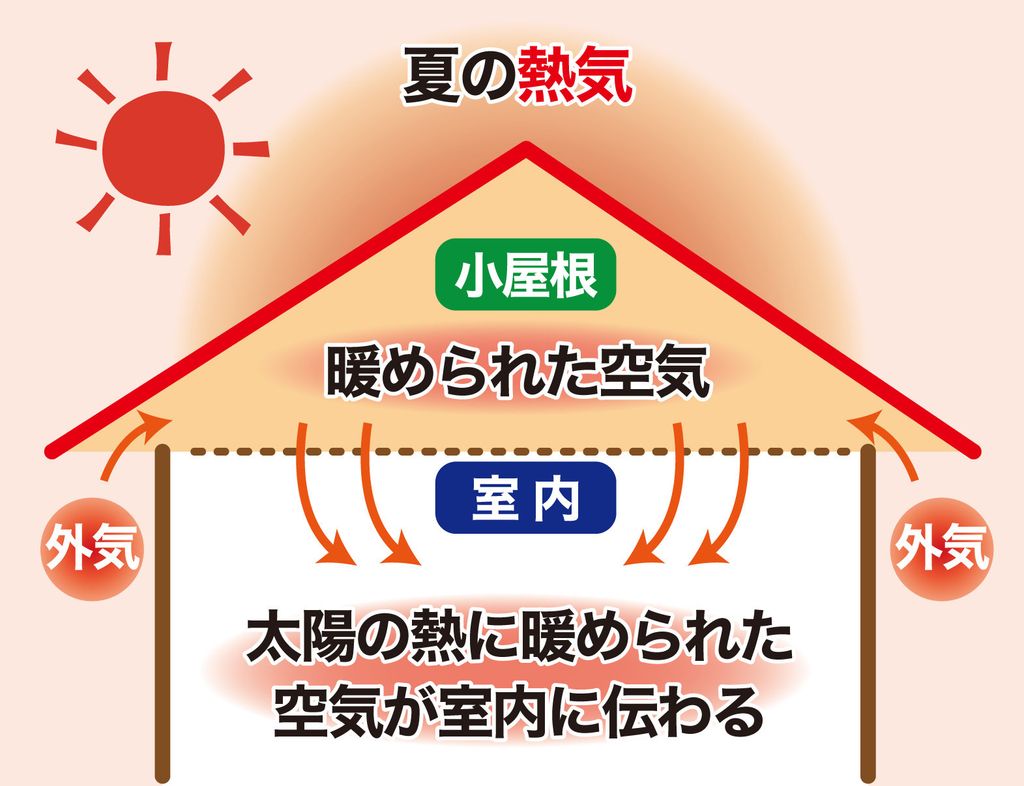

そんなお悩みは、下記の画像のような理由で起こります。

小屋裏を換気することで、屋根裏に関する季節特有の不快感は改善することができます。

お悩みの方は、棟板金交換時に換気棟の検討も考えてみてはいかがでしょうか?

棟板金の交換前に知っておきたい知識⑤

リフォーム代は節約できる!

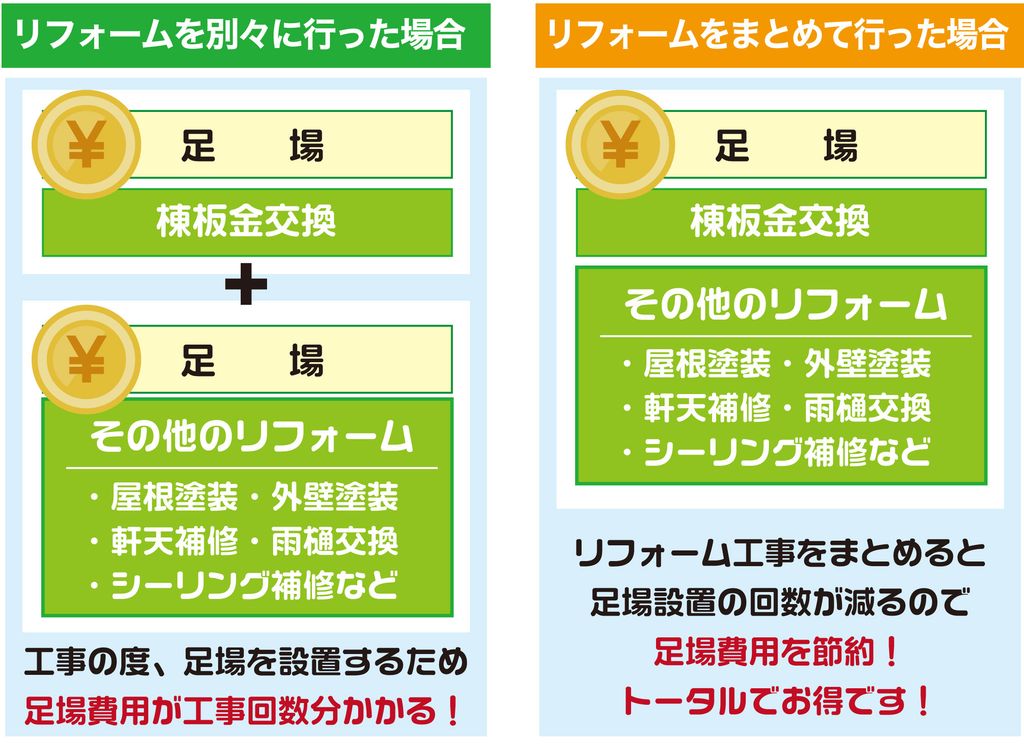

棟板金交換と一緒に塗装や葺き替えなどのリフォームはいかがですか?

というのも、家のメンテナンスには高額な費用がかかりますよね。

棟板金交換に、外壁の塗装や、屋根の葺き替えなど…。

高額な費用がかかってくるので、少しでもお得に済ませたいとお考えですよね。

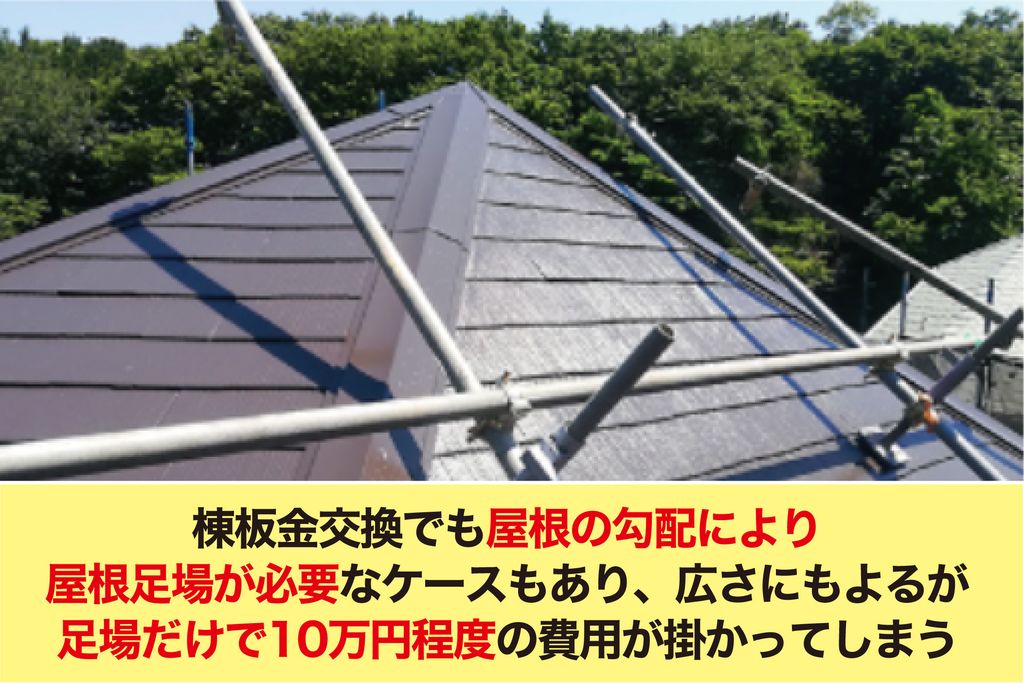

棟板金交換は高所作業になり、安全に作業を行うために足場仮設の必要があります。

足場だけでも約10万程かかる****可能性があることを知っていますか?

棟板金の交換工事だけに足場を使うのはもったいないので、足場代を一回で済ませるために屋根の工事を一緒にするお客様も多くいらっしゃいます。

棟板金交換は通常10〜15年で交換が必要ですが、新築からであれば塗装工事も目安が同じです。

屋根材本体の耐用年数もありますので、雨漏りなどの被害を起こす前に履き替えやカバー工事の検討をすることがお勧めです。

三誠ホームでは、将来を見据えた交換時期のご相談や、家計を考えたご提案もさせていただきます。

>>>【雨漏り修理】火災保険が適用されるケース、適用されないケースについて

棟板金の交換前に知っておきたい知識⑥

火災保険を適用して、お得に交換工事

新築を建てられた際に、多くの方が加入している火災保険。

火災保険は、台風や暴風による風災、落雷、雪害、雹害などによって受けた被害も保証対象になる場合があります。

あなたのお家の棟板金の剥がれや飛散の原因は何でしょうか?

台風の時期である9月、10月に相談が多いとお伝えしましたが、あなたのお家も台風や強風による自然災害が原因かもしれません。

自然災害が原因であれば火災保険が適用されます。

補償内容によっては「自己負担金0」で交換工事が行える可能性もあります。

風災は台風だけじゃない!

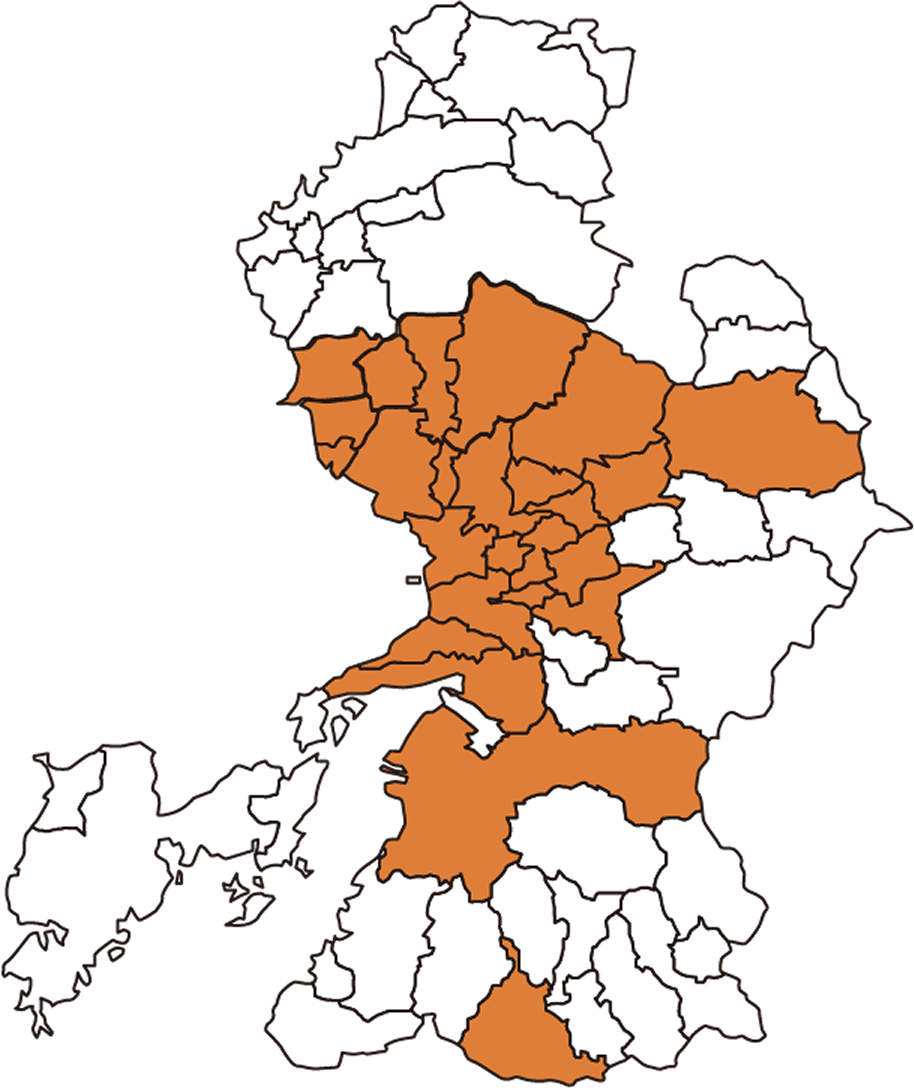

年々自然環境は悪化していく一方。

地球規模の環境変化、温暖化の影響により、暴風の心配は夏場だけではなくなりました。

暴風の心配を一年中しなければなりません。

下記はその暴風の種類の一部です。

<竜巻>

春から秋に発生しやすく、冬場にも発生します。

竜巻は急に発生、消滅するので風速を計ることは難しく、日本で発生した竜巻で最も大きいものは風速100mで台風を軽く上回ります。

<爆弾低気圧(急速に発達する低気圧)>

爆弾低気圧の定義としては、中心気圧が24時間で24hpa×sin(φ)/sin(60°)以上低下する温帯低気圧(φは緯度)のことです。

急速に発達するので、事前の片付けや準備が間に合わず、大きな被害が生じる恐れがあります。

春に発生することが多いのですが、最近では冬にも発生をし、大雪を降らせることもあります。

<台風>

熱帯低気圧が発達したもので、日本では夏から秋にかけて多く上陸します。

日本列島各地に大雨や風で甚大な被害をもたらす可能性があります。

台風が上陸することにより、ダムの貯水率が一気に改善されるメリットもあります。

沖縄県宮古島では、最大瞬間風速85.3mが観測されています。

<ダウンバースト>

積乱雲から吹き降ろす下降気流が地表に衝突して、水平に吹き出す激しい空気の流れのことです。

吹き出しの広がりは数百メートルから十キロメートル程度で、被害地域は円形あるいは楕円形など画的に広がる特徴があります。

<ガストフロント>

積乱雲の下で形成された冷たい(重い)空気の塊が、その重みにより温かい(軽い)空気の側に流れ出す事によって発生します。

水平の広がりは竜巻やダウンバーストより大きく、数十キロメートル以上に達することもあります。

このように暴風は1年中あり、棟板金は1年中雨風により劣化しています。

三誠ホームは、これまで保険適用による棟板金工事に数多く対応しています。

ぜひ一度、ご相談ください。

さて、棟板金の交換前に知っておきたい知識の紹介は終わりました。

次は、実際に交換する際の手順について説明していきます。

>>>お客様のご質問にお答えします!屋根補修・葺き替え・塗装工事のQ&A

棟板金の状況の確認をします。

上記の2枚は交換前の棟板金の写真です。

右側の写真をみると、釘の浮きがはっきりわかります。

一カ所以上で浮きが見られる場合、棟板金の下にある貫板にも傷みが出てきている可能性が高くなります。

釘の浮き出た部分を見てみると錆びていることから、浮いてから長い年月が経っていることがわかります。

古くなった棟板金を撤去します。

左側の写真は、棟板金を外して貫板が出てきた様子です。

右側の写真をみると分かるように、貫板は湿気を帯びており腐食しています。

棟板金と共に貫板も全て撤去し、清掃を行います。

コーキングで釘の穴を補修します。

貫板を固定していた釘の穴をそのままにしておくと水分が屋内に侵入してしまいます。

左側の写真のようにコーキングを行い、釘穴を完全に塞ぎます。

プラスチック樹脂製の貫板を設置します。

元々使用していた木製の貫板ではなく、プラスチック樹脂製の貫板に交換します。

(プラスチック樹脂製の利点)

・木製と比べてプラスチック樹脂製の貫板は軽くて腐食に強い。

・釘ではなくSUSビスを使用するので固定力も高い。

棟板金を設置して完了。

棟板金をSUSビスで固定をします。

棟板金の接合部から水分が入り込まない様にコーキング処理を行い、工事完了です。

最後に、これまでお伝えしてきたことのまとめです。

棟板金交換のまとめQ&A

・棟板金とは?

屋根と屋根の面が合わさる山状(角)の接合部分を覆っている金属のこと。

・棟板金の飛散や剥がれの原因は?

貫板からの「釘の浮き」によって起こる。

・釘の浮きの原因は?

「金属の伸縮や錆」、「木製の貫板の劣化や腐食」によって起こる。

・棟板金の耐久性を強くするためには?

プラスチック樹脂製の貫板とSUSビスを使用して交換すると良い。

・棟板金が台風や強風時の被害を受けやすい理由は?

屋根の頂点にあり、風荷重を受けやすいため。

・棟板金の飛散や剥がれにより起こりえる、重大な被害は?

「雨漏り」「近隣の建物、歩行者へ被害」など。

・棟板金の交換タイミング?

貫板と一緒に10年~15年を目安にするのが良い。

・夏の暑さや冬の結露対策のために、棟板金の交換時に検討すると良いものは?

換気棟

・台風や強風による棟板金交換の場合、何が適用される?

火災保険が適用される場合もある。

・棟板金の交換の際に足場代を節約する方法は?

一緒に塗装、カバー工事を検討すると良い。

・こまめな点検はいつするのがいいか?

台風通過後や強風の後。

・飛び込み業者にお願いするべきか?

無料であっても、悪質なパターンが頻発しているため、安易に屋根に上らせてはいけない。

必見!プロが教える外壁塗装の見積書の見方と選び方!