足立区は東京23区の最北端に位置する行政区です。

足立区の人口は、東京都で5番目に多く、とある世論調査では約8割が「暮らしやすい」と答えた住みやすい街です。

足立区の魅力と言えば、交通の便。

足立区内のほとんどの鉄道沿線は、「北千住駅」で交わりますが、この「北千住駅」からは「上野駅」や「秋葉原駅」へ10分程度で行くことができます。

足立区は、都心への通勤・通学に便利だといえますね。

また、「青井駅」、「六町駅」といった新しい駅が誕生したのも交通の便がよくなった理由の1つです。

そして、足立区は買い物の面でも便利なエリアです。

北千住駅には、「ルミネ北千住」や「北千住マルイ」などの大型商業施設が立地し、再開発が行われた西新井駅には、大型商業施設の「アリオ西新井」があります。

開発されたエリアが多いのかと思いきや、公園などの自然が充実していることも足立区の魅力の1つです。

足立区立の公園面積は、なんと東京23区内で第1位なんですよ!

ファミリー層から、学生、老若男女に愛されるエリアが足立区です。

そんな足立区の皆さまに寄り添うのが、サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)です。

シーリング補修工事について、地域ナンバーワン実績のヌリプロ110番がご紹介します。

外壁は早めの補修工事で、住宅を守ることができます!

窯業系サイディングの外壁はシーリング材の劣化に注意!

あなたは、家の外壁に傷みや劣化した部分がないか、気にかけていますか?

外壁は、住宅を守る重要な部分です。

小さな傷や不具合を見落とすと、大きな補修工事が必要になる場合があります。

現在、主流になっている外壁は「窯業系サイディング」や「ALCパネル」です。

これらは、ボードの繋ぎ目(目地)を埋めるために、上からシーリング材(コーキング材)を充填します。

コーキング材は、年数が経つにつれて、少しずつ劣化するものです。

定期的にメンテナンスを行って、住宅の機能と資産価値を守りましょう!

今回は、窯業系サイディングを使った外壁のシーリング打ち替えについて、解説します。

シーリング材(コーキング材)は、なぜ必要?

外壁の目地に使われている充填剤をシーリング材またはコーキング材と呼びます。

シーリング材の主な役目は2つあります。

1点目:防水機能。水の侵入を防ぎます。

2点目:緩衝機能。建物の揺れに合わせて、外壁材等の破損を防ぎます。

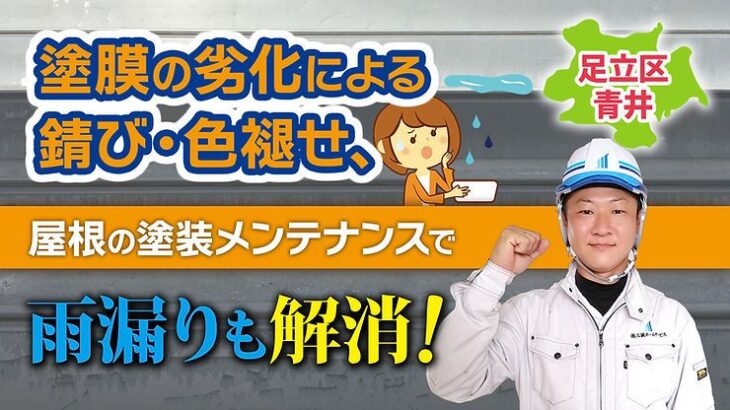

外壁は常に雨風にさらされているため、目地から雨水が入ると、雨漏りを引き起こす原因になります。

雨水の侵入を防ぐためにも、目地をしっかりシーリングすることが欠かせないのです!

特に、サイディングやALCの外壁は、等間隔に1~2cmの目地があります。

その目地に、シーリング材を丁寧に充填する必要があります。

また、サッシなど異素材との取り合い部分にできる隙間を埋めることも、シーリング材の大事な役目です。

目地がなければシーリング材もいらない?

外壁に目地がある理由とは。

サイディングやALCの外壁は、一枚で出来ているわけではありません。

ボードやパネルをいくつも組み合わせて、出来ています。

そのため、ボードとボードの間に繋ぎ目(目地)が生じるのです。

「ボードを一枚にすれば目地ができないのでは?」と思われるかもしれません。

ところが、外壁材を一枚の大きなボードにした場合、次の点で難しくなります。

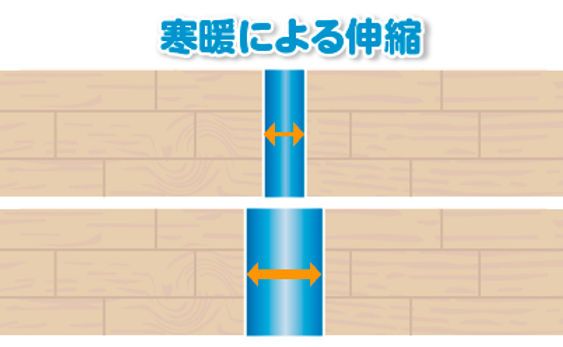

・寒暖による伸縮

・運搬時の問題

・施工時の問題

寒暖差によってボードは伸縮します。

大きなボードの場合、ひずみも大きくなり、ヒビや亀裂が生じてしまいます。

一方、適度な大きさのボードを組んだ場合は繋ぎ目ができるため、温度変化による伸縮が制限されません。

また、運搬や施工のことを考えた場合、あまりにも大きすぎるボードでは、運搬しにくいのはもちろん、現場で組み立てる際にも作業がしにくくなるのです。

そのために、サイディングやALCの外壁には、敢えて目地ができるような大きさのボードを使っているのです。

シーリング材は、サイディングの伸縮や地震の揺れを吸収してくれる大事な部分なので、小さな傷みでも早めに対処しましょう。

目地や繋ぎ目がないモルタル壁だから起こること

目地や繋ぎ目がないモルタル外壁の住宅も、よく見かけます。

モルタル外壁は、目地がない分、クラックと呼ばれるひび割れや亀裂が入りやすいというデメリットがあります。

クラックが発生したら、雨水が入り込むのを防ぐためにシーリング補修が必要です。

補修工事は、外壁塗装に支障が生じないように十分注意して行います。

>>>施工事例 足立区千住旭町で雨漏り調査依頼!雨漏りの原因は屋根以外の場所に!?コーキングと外壁部分塗装塗装で補修完了

シーリング材とコーキング材は同じ意味。

外壁に適したものを選びましょう。

目地の充填剤は、シーリング材と呼ばれたり、コーキング材と呼ばれたりします。

呼び方は違いますが、外装塗装など住宅のメンテナンスに使う場合、同じ意味で使われます。

雨漏りや水漏れを防ぐために、目地に詰め物をして密封するための材料です。

シーリング材を使って補修する時は、外壁に適した種類を選ぶことが重要です。

外壁補修には、ポリウレタン(ウレタン)や変性シリコンがよく使われます。

ホームセンターで見かけるシリコン系やシリコンシーラントでは塗料がのりません。

塗り重ねることができないので注意が必要です。

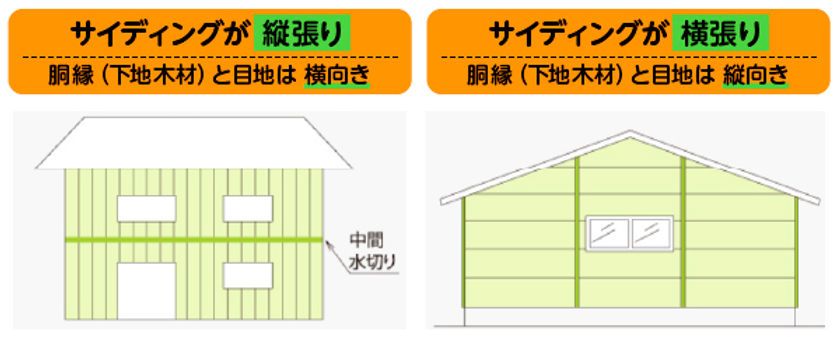

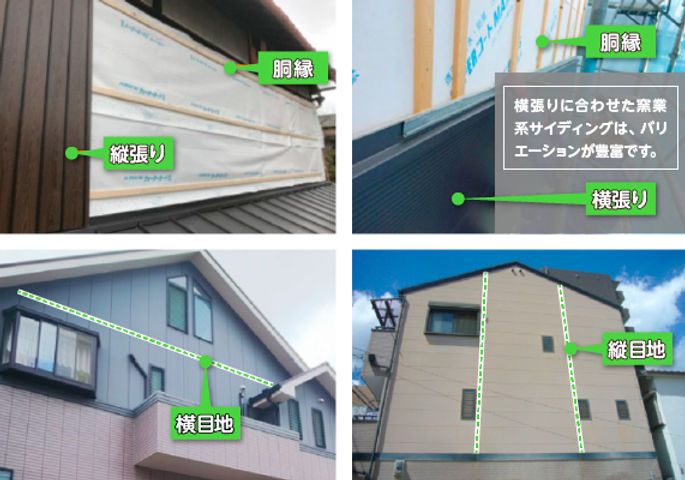

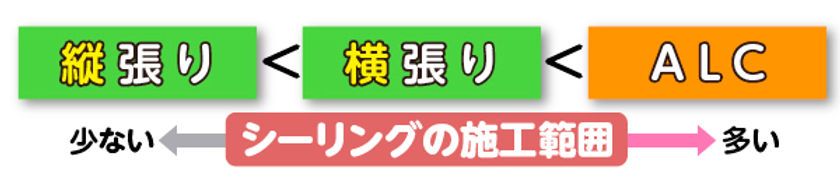

外壁の貼り方で見た目が変わる!「縦目地」と「横目地」

(参照:ニチハ株式会社、設計施工資料PDFデータ、設計施工資料集:モエン標準施工編 2019年版)

外壁に使うサイディングは長方形をしています。

サイディングの長辺を縦横どちらの向きに張るかによって、目地のでき方が違います。

・縦張り:サイディングの長辺を縦向きにする張り方です。

目地は横向き(横目地)になります。

縦張りが多くみられるのは、金属サイディングです。

シーリング箇所が少ない場合や、目地を設けてない外壁材もあります。

・横張り:サイディングの長辺を横向きにする貼り方です。

目地は縦向き(縦目地)になります。

横張りが多くみられる窯業系サイディングには、いろいろな種類の製品があります。

このようなサイディングに比べると、ALCパネルは小さく厚いのが特徴のため、縦横どちらの向きにもシーリングが施され、シーリングの施工範囲が多くなります。

上記のような外壁材以外を使用した目地がない住宅の場合でも、シーリング材は使われています。

例えば、サッシ廻りにはシーリング材が使われています。

そのため、劣化の程度によって補修工事が必要になります。

外壁補修の目安は?

シーリング材は3年~7年で劣化します!

早ければ3年前後、長持ちしても7年程で劣化してしまう場合があります。

外壁塗装より先にシーリングの打ち替えが必要になったケースがあるほど、シーリング材は最も傷みやすい部分です。

たとえ一部分のシーリング補修であっても、綺麗な仕上がりと安全な工事のためには、足場の仮設は必要です。

そのため、外壁塗装と同時にシーリング補修をすると、足場の仮設が一度で済むので、費用を抑えることができます。

シーリング補修工事をするときは、外壁塗装とセットで行うことをおすすめします!

目地の向きにより、雨水の伝わり方が違います。

横目地の場合、目地に沿って雨水が伝わります。

傷んでいるのは一部分でも、目地の両端まで補修しなければ、さらに傷みが進んでしまう可能性があります。全体的な補修が必要です。

縦目地の場合は、雨水が上部から流れ落ちてきます。

目地の一部分だけにシーリング補修を施しても、目地の上下部分で劣化が進めば雨水が侵入してしまう可能性があります。こちらも全体的な補修が必要です。

目地が1本劣化しているなら、同じ時期に施工した箇所なので、他の目地も傷んでいるかもしれません。

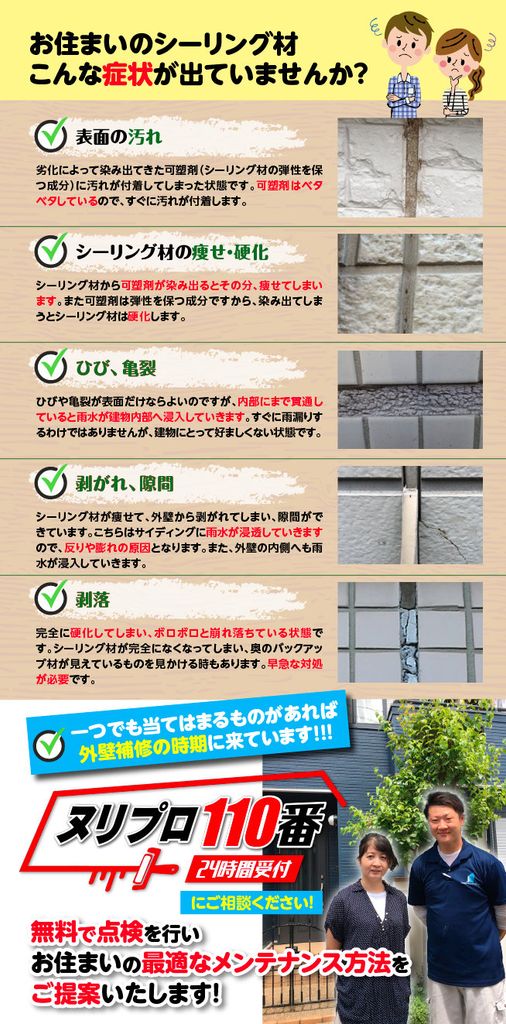

下記の画像のような症状がシーリングに出ていませんか?

家の資産価値を守るためにも、早めに全体をチェックしてみましょう。

1つでも当てはまるものがあれば、外壁補修の時期が来ています。

国土交通大臣認定リフォーム事業者のヌリプロ110番にご相談ください!

>>>足立区で外壁塗装ならヌリプロ110番にお任せください!塗料メーカー認定施工店で安心保証付き!

シーリング材も輪ゴムも劣化の仕方は同じってどういうこと?

シーリング材は、紫外線、雨、温度差が原因で劣化します。

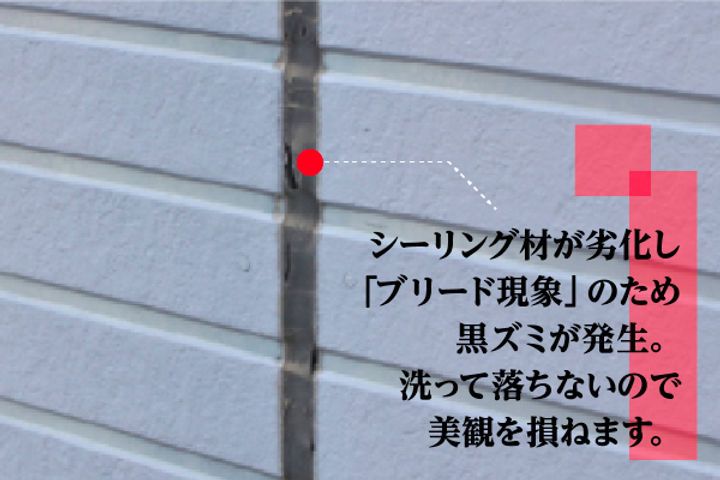

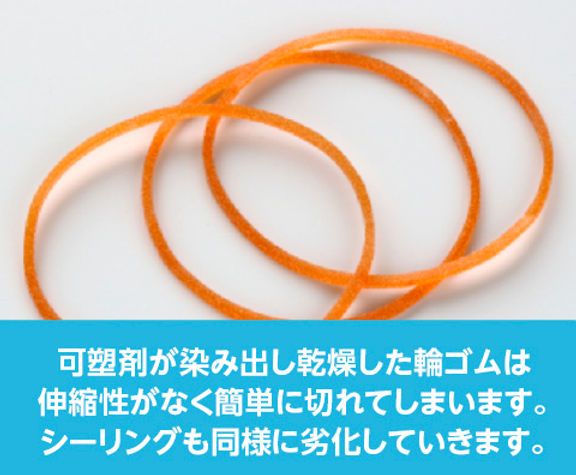

シーリング材も輪ゴムも劣化が進むと表面に可塑剤が染み出してきます。

可塑剤は、シーリング材やゴム製品を柔らかくするために使われる薬剤です。

これが劣化すると添加された製品から分離してしまいます。

これは「ブリード現象」と呼びます。

このせいで、ベタベタし始め、だんだん汚れがひどくなり、黒ずみが発生するのです。

身近なもので言うと、劣化して乾燥した輪ゴムを思い返してみてください。

次第に伸縮性を失い、簡単に切れてしまいますよね。

外壁のシーリング材も同じことがいえます。

輪ゴムと同様に劣化が進むと、シーキング材はひび割れや亀裂が生じてしまうのです。

外壁のシーリング材は、紫外線、雨、温度差が原因で劣化します。

今は、可塑剤を使用しないシーリング材も出てきています。

ヌリプロ110番でご相談時には、検討してみてくださいね。

シーリング材について分かってきたところで、

次は、窯業系サイディングのシーリング補修工事の流れをお伝えします。

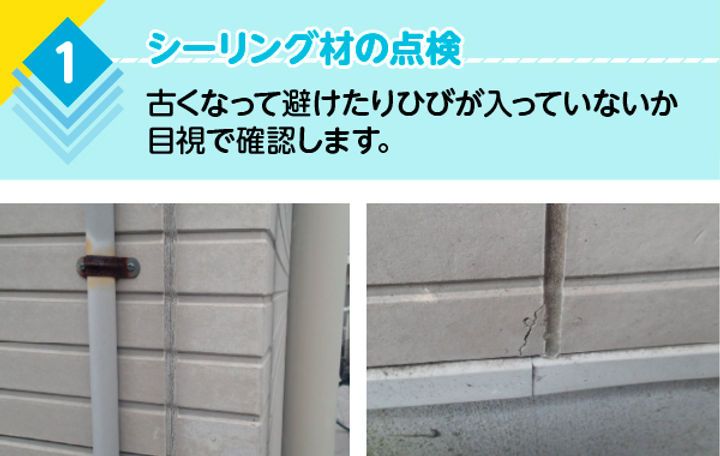

シーリング材の点検

まず、外壁の目地にひび割れや亀裂が入った部分がないか、丁寧に目視点検を行います。

窯業系サイディングの外壁は、ボードの繋ぎ目に充填されたシーリング材が古くなると、可塑剤が染み出してベタベタしてきます。

その上から埃が付着すると、汚れて黒ズミができることもあります。

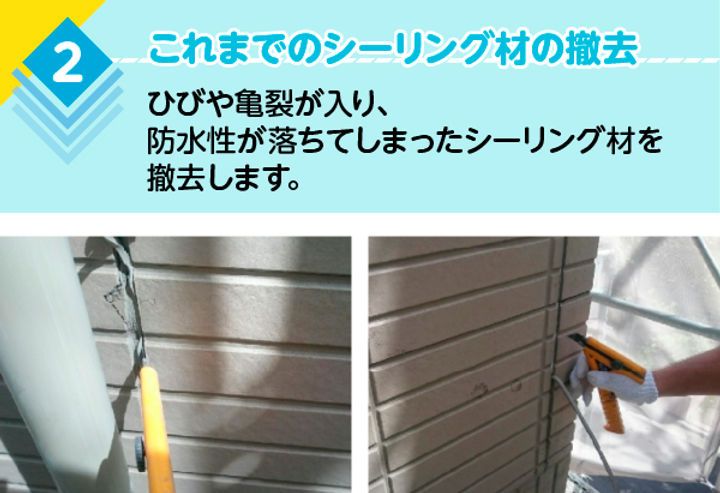

これまでのシーリング材の撤去

次は、劣化して防水性を失ったシーリング材を取り除きます。

カッターで慎重に切り込みを入れて、古くなったシーリング材を引っ張り出します。

もともとあったシーリング材が残っていると、新しく充填するシーリング材が上手く接着しないので、丁寧に作業することが重要です。

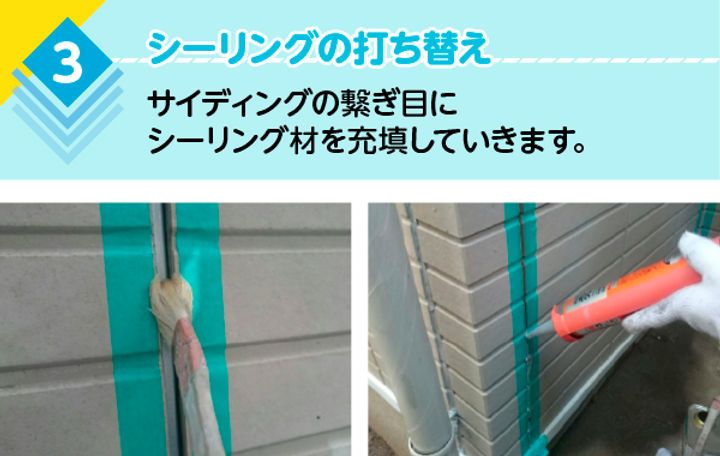

シーリングの打ち替え

シーリング材を充填する前に、刷毛で丁寧にプライマーを塗布します。

これをすることで、サイディングとシーリング材の接着力を高めることができます。

窯業系サイディングの繋ぎ目は、動くことを前提に作られたワーキングジョイントなので、プライマーを塗布したら、シーリング材が底面に付着しないためのバックアップ材を入れ、サイディングの繋ぎ目にシーリング材を充填していきます。

底面にシーリングが付着しないことで、伸縮を制限しないようにしているのです。

シーリング材を充填したら、専用のヘラを使って押しこむように均していきます。

ある程度シーリング材が固まってきたら、養生テープを剥がします。

シーリング材が完全に固まってしまうと、養生テープがきれいに剝がせなくなるので注意が必要です。

シーリング工事完了

シーリング材が固まると、補修工事は完了です。

シーリングの打ち替えを行うと、住宅の機能と美観を維持することができ、資産価値を守ることにつながります。

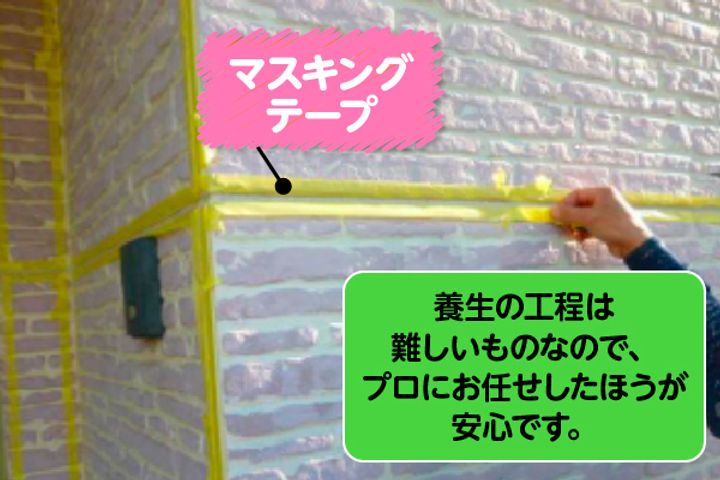

DIY好きの方等は、シーリングだけなら自分でできるかもと思われたかもしれません。

次は、シーリング補修工事について、より詳しくお伝えしていきます。

シーリングなら自分でも出来る?

自己流でシーリング補修ができると思っている方の落とし穴

「外壁の目地にシーリング材を充填するだけ」というと、簡単と感じるかもしれません。

しかし、自己流で行うことは避け、プロに任せることをおすすめします。

なぜなら、きちんと養生をして補修工事を行うのは難しい作業だからです。

目地の部分以外にシーリングがつかないように、目地に沿ってマスキングテープを貼り付ける養生が必要不可欠です。

ところが、外壁には凹凸があります。

外壁の凹凸に合わせてまっすぐ綺麗に貼りめぐらす作業は、プロでも神経を使います。

マスキングテープを剝がす際にも細心の注意を怠ると、外壁を汚してしまう恐れがあります。

プロにお願いするべき理由はこれだけではありません。

シーリング補修工事には工事の種類や、シーリングの繋ぎ方を知り、お家の状況に応じた判断をする必要があります。

>>>施工事例 足立区千住の店舗にて、平屋根の笠木部分のコーキング補修を行いました!

シーリング補修工事の種類を知ろう!

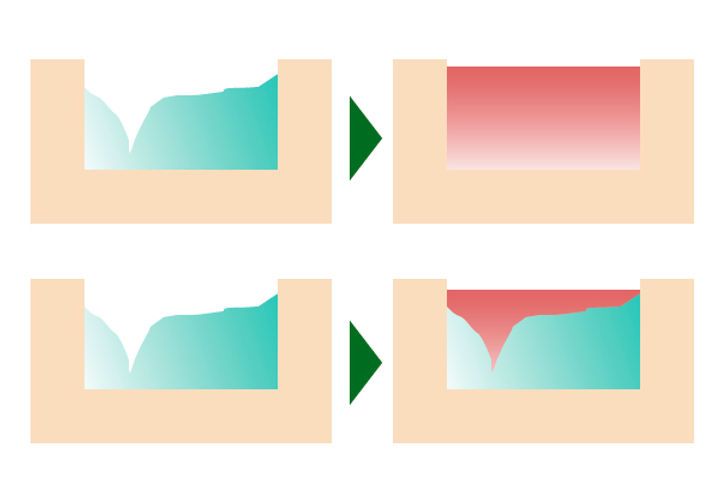

シーリング補修工事の種類には、「打ち替え」と「増し打ち」があります。

打ち替えと増し打ち

打ち替え:古いシーリング材を全部取り除いた後に、新しいシーリング材を充填する方法。

増し打ち:古いシーリング材の上に新しいシーリング材を重ねる方法。

打ち替えが理想ですが、補修箇所によっては増し打ちを行う方が良い場合もあります。

例えば、窓枠やサッシ廻りなど、古いシーリング材を取り除くのが難しい箇所では、増し打ちを推奨しています。

無理に打ち替えをしようとすると、窓枠やサッシに傷をつけてしまう可能性があり、雨漏りの原因を作るのを避けるためです。

外壁の目地の補修には、打ち替えを行います。

目地のシーリング材にひび割れや亀裂が生じている場合、増し打ちで、その上から新しいシーリング材を重ねてもすぐ剥がれてしまいます。

何度重ねても、シーリングの役目を全然果たさないので、注意が必要です。

そういった場合にとるのが打ち替えの方法です。

劣化したすべてのシーリング材を撤去して、新にシーリング材を充填していきます。

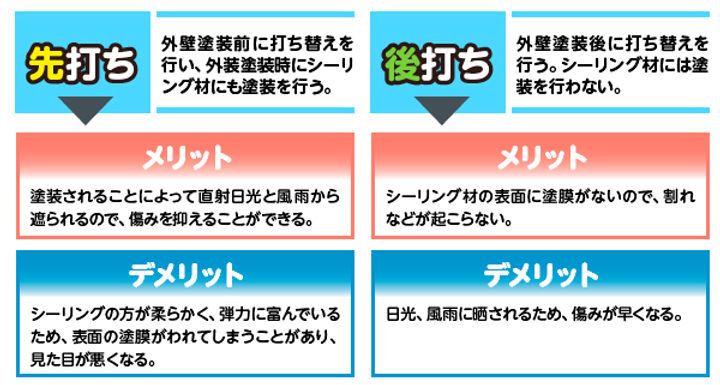

外壁塗装とシーリング補修工事を同時に行う場合

足場の費用を一括で抑えるために、外壁塗装とシーリング補修工事を一緒にすることはよくあります。

外壁塗装とシーリング補修工事を同時に行う場合は、「先打ち」と「後打ち」いずれか一つの工程になります。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、施工業者としっかり打ち合わせをした上で行いましょう。

シーリング材は可塑剤を使用しないオートンイクシードなど、寿命の長いものを使うと、より効果的です。

>>>お客様のご質問にお答えします!外壁塗装・その他塗装工事・破風板板金巻き工事のQ&A

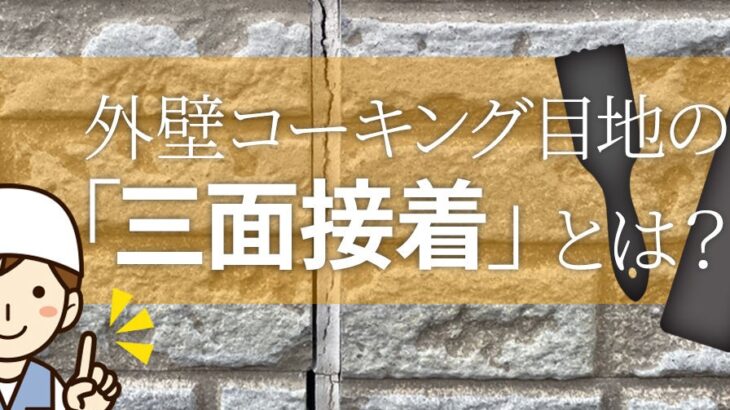

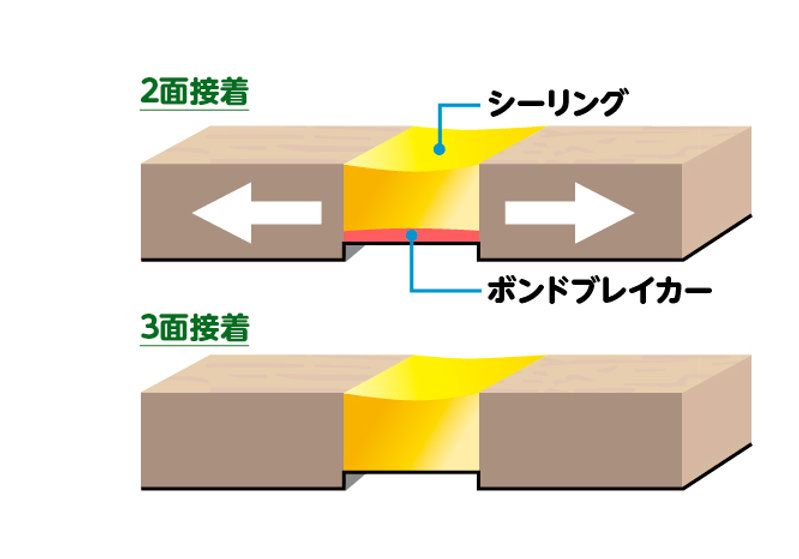

サイディングの繋ぎ方を知ろう!

サイディングの繋ぎ目は、寒暖による伸縮や、揺れが原因で亀裂が入るのを防ぐ役目をもっています。

動くことを前提に作られた繋ぎ目は、ワーキングジョイントと呼ばれます。**ひび割れを起こさないように2か所で接着(2面接着)**しています。

つまり、背面を接着させないことで、伸縮を制限しないようにしているのです。

動かないことを前提にした繋ぎ目は、ノンワーキングジョイントと呼ばれます。しっかり接着することができる、3面接着になっています。

このような違いを理解し、細部まで注意を払う必要があります。

せっかくのメンテナンスですから、プロに依頼して綺麗なシーリングをしてもらいましょう。

ヌリプロ110番は「地域ナンバーワン実績」を誇っていますので、安心してご依頼ください。

外壁補修の症状チェックまとめ

シーリング材は、早ければ3年前後、長持ちしても7年程で劣化します。

外壁の目地に使われているシーリング材は、経年劣化を避けられません。

これらの症状が一つでも当てはまれば、早めの対処が肝心です。

1.表面の汚れ(ベタベタしている、黒ずんでいるなど)

2.シーリング材の痩せ・硬化(弾力がなく硬くなっているなど)

3.ひび、亀裂

4.剥がれ、隙間

5.剥落(硬化して、ボロボロと剥がれてきているなど)

シーリング補修工事をする場合、足場の費用を一括で抑えるためにも、外壁工事と一緒に依頼することをおすすめします。

少しでも気になる部分が見つかった時は、サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)のヌリプロ110番に、ぜひご相談ください!

必見!プロが教える外壁塗装の見積書の見方と選び方!